Eu não concordo com a praxeologia, método criado por Ludwig von Mises para derivar o fundamento da ciência econômica (e quiçá de todas as ciências humanas) e os “teoremas” desta a partir do axioma da ação humana. O livro-referência é o “Ação Humana“, de Mises.

Aqui pretendo explicar o motivo pelo qual rejeito o método praxeológico como fundamento para ou fonte de conhecimento sobre o ser humano, em geral, e a economia, em particular.

Para fazê-lo, este texto estará dividido nos seguintes tópicos:

1. O que é a praxeologia?;

2. Como podemos adquirir conhecimento sobre o mundo? E qual o lugar da ciência nisto?; 2.1 Não existe “filosofia primeira” e, por isso, quando se trata de conhecimento, não há tribunal maior que a própria ciência para recorrer; 2.2 Os enunciados da ciência devem prezar pela falseabilidade; 2.3 A ciência precisa de programas de pesquisa progressivos, rejeitando-se os degenerativos; 2.4 A ciência requer integração conceitual; 2.5 A separação entre ciências naturais e ciências humanas por meio do Modelo Padrão das Ciências Sociais prejudica o status epistêmico destas últimas; 2.6 A introspecção não é uma ferramenta tão útil para obter conhecimento;

3. Por que a praxeologia é uma forma errônea de obter conhecimento sobre a realidade humana? 3.1 A praxeologia é uma forma de “filosofia primeira” ou “saber primeiro”, que pretende fundar as ciências do homem (especialmente a economia) sob bases inabaláveis e seguras; 3.2 A praxeologia não comporta falseabilidade; 3.3 A praxeologia é um programa de pesquisa degenerativo; 3.4 A praxeologia impossibilita a integração conceitual entre as ciências naturais e as ciências humanas; 3.5 A praxeologia pauta-se erroneamente na introspecção;

4. Conclusão

1. O que é a praxeologia?

Para Mises, existe um axioma da ação, a partir do qual podem ser derivadas todas as leis econômicas, por dedução lógica. O axioma da ação é o de que a ação humana é propositada, as pessoas agem buscando fins (propósitos).

Por que isso seria um axioma? A ideia é que isto consistiria em uma verdade que não poderia ser desacreditada por alguém sem esta mesma pessoa contradizer-se. Se você nega que a ação humana é propositada, isto em si já é uma ação humana propositada. Portanto, a tentativa de negativa do axioma seria sempre uma realização do axioma. Com base neste raciocínio, tem-se que o axioma da ação é uma verdade necessária (tautologia), a partir da qual se podem derivar outras verdades necessárias a priori sobre a economia.

Ou, nas palavras de Tulio Bertini,

Este axioma baseia-se na proposição auto evidente de que os humanos agem de forma proposital, para sair de uma situação de menor conforto para maior conforto. Todo indivíduo que tentar negá-la por meio de qualquer ação entrará em contradição, acabando por confirmá-la. Por exemplo, ao tentar negar “o axioma da ação”, um indivíduo necessariamente estará se utilizando de argumentos (ação meio) para atingir um objetivo ou um fim desejado, qual seja: refutar o axioma da ação. Porém, ao tentar refutá-lo entrará em contradição, pois estará empreendendo uma ação humana proposital para sair de uma situação de desconforto.

Robert Murphy destaca que

Talvez a característica mais peculiar da economia de Ludwig von Mises seja sua insistência em fazer uma abordagem apriorística — ou seja, dedutiva. Para Mises, as “leis” econômicas devem ser logicamente deduzidas de axiomas anteriores, de modo que — assumindo que as suposições iniciais sejam verdadeiras — as conclusões alcançadas sejam tão válidas quanto qualquer resultado na geometria euclidiana.

Murphy acrescenta ainda que o destaque aqui está para a atribuição de razões às pessoas, o que difere sua ação de um simples comportamento (que é um movimento mecânico e inconsciente, como os de animais e objetos):

Se quisermos ter êxito no atual ambiente, é simplesmente indispensável que cada um de nós atribua intenções e razões aos outros seres. Falando mais simplificadamente, se você quer chegar a algum lugar na vida, você tem de assumir que os outros humanos agem.

Ao dizer que um homem age, o misesiano não está simplesmente sugerindo que o corpo do homem se comporta de uma determinada maneira. Se um homem cai de uma ponte, sua trajetória descendente não é uma ação no sentido austríaco. Se um homem está em perigo, seu batimento cardíaco acelerado também não é (para a maioria das pessoas) uma ação. A ação humana é o esforço proposital para se atingir fins desejados. É o esforço intencional de um ser racional para atingir um grau maior de satisfação, de seu ponto de vista subjetivo.

Isso significa que a praxeologia é comprometida com a separação entre ciências naturais e ciências humanas. O estudo da humanidade não pode ser realizado sem o reconhecimento da realidade do comportamento humano como mais do que algo determinado por leis da física, como algo que é propositado e que disto deriva um significado.

Nas palavras do próprio Mises,

Os postulados do positivismo e escolas metafísicas congêneres são, portanto, ilusórios. É impossível reformar as ciências da ação humana obedecendo a padrões da física ou de outras ciências naturais. Não há possibilidade de estabelecer a posteriori uma teoria de conduta humana e dos eventos sociais. A história não pode provar nem refutar qualquer afirmação de caráter geral, da mesma maneira que as ciências naturais aceitam ou rejeitam uma hipótese, com base em experiências de laboratório. Neste campo, não é possível provar por experiências que uma hipótese seja falsa ou verdadeira.

O exemplo do positivismo é curioso porque, apesar de Mises estar referindo-se à escola de Viena (os positivistas lógicos), os autores posteriores acusam todos que defendem a ciência empírica de serem positivistas, o que, como veremos, não faz sentido. Quine, por exemplo, rejeitou o positivismo lógico, mas contaria como “positivistas” para muitos dos que defendem a praxeologia hoje. Um exemplo desse tipo de mal entendido pode ser extraído deste texto do Ordem Livre, de Anthony Mueller:

Hoje em dia, o positivismo lógico do Círculo de Viena (Wiener Kreis) representa a metodologia dominante nas ciências sociais. Esta abordagem epistemológica nasceu em Viena, Áustria, nos anos 20 do século passado e foi implantado nas universidades americanas depois da emigração de quase todos os membros deste círculo para os Estados Unidos nos anos 30 e 40. Depois do fim da segunda guerra mundial, a metodologia do circulo de Viena se disseminou por outras partes do mundo.

(…)

Rechaçar o positivismo significa abandonar as abordagens deterministas e reducionistas em favor de um paradigma que estuda a ação humana no contexto de sua complexidade em frente da contingência do ambiente da existência humana.

É curioso dizer isso até porque as ciências sociais em geral tem estado presas a um paradigma de separação em relação às ciências naturais, o que torna bastante confuso o que se quer dizer com o uso de “positivismo” para a metodologia predominante nas ciências sociais (que, como veremos, para mim é bastante falha justamente por não ter consistência com as ciências naturais). Aparentemente, tornaram “positivismo” um termo que significa meramente o uso de matemática e a rejeição do a priori. (E os positivistas lógicas, na verdade, aceitavam o a priori, mas na lógica)

Alguns chegam ao extremo de rotular o método científico de formulação de hipóteses a serem confrontadas com a experiência de “positivismo”, como Bertolini faz:

Isso é totalmente contrário ao método dos positivistas, um campo que inclui a maioria dos economistas atuais. Na opinião deles, a economia só pode ser científica se ela adotar os procedimentos utilizados pelas ciências naturais. Em termos gerais, os positivistas creem que os economistas devem formular hipóteses cujas deduções sejam testáveis, e então sair coletando dados que meçam a acurácia de suas previsões. Assim, aquelas tendências que obtêm maior êxito nesse sentido passam a ser consideradas “leis” melhores do que aquelas hipóteses que não corresponderam muito bem aos dados.

Isso nos leva a outro ponto importante: a praxeologia não é refutada por evidências empíricas, por se tratar de teoremas (supostamente) tão firmes quanto os da matemática. Nas palavras de Bertolini,

O sistema praxeológico é como a lógica e a matemática. Da mesma forma que o teorema pitagórico é uma relação geométrica inerente a todos os triângulos retângulos, os teoremas econômicos já estão contidos nas categorias de ação de um sistema praxeológico. Dessa forma, qualquer experiência de cunho empirista é incapaz de refutar teorias econômicas derivadas praxeologicamente. Seria como sair por aí medindo os lados dos triângulos retângulos a fim de encontrar falhas no Teorema de Pitágoras. Algo impensável.

Somente é possível refutar uma teoria praxeológica por meio da descoberta de falhas na cadeia de raciocínio empregada pelo praxeologista. De acordo com Mises, evidências empíricas não “falseiam” a teoria, apenas servem para estabelecer o quão apropriada é uma aplicação teórico-praxeológica para a análise de um evento em particular.

Hoppe acentua o caráter de prova definitiva que a praxeologia seria capaz de trazer:

É esta avaliação da ciência econômica como uma ciência a priori, uma ciência cujas proposições podem receber uma rigorosa justificação lógica, que distingue os austríacos, ou mais precisamente, os misesianos, de todas as outras escolas de economia atuais. Todas as outras concebem a ciência econômica como uma ciência empírica, como uma ciência como a física, que desenvolve hipóteses que requerem testes empíricos constantes. E elas consideram dogmática e não-científica a ideia de Mises de que os teoremas econômicos—como a lei da utilidade marginal, ou a lei dos rendimentos, ou a teoria da preferência temporal dos juros e a teoria austríaca dos ciclos econômicos—possam ser definitivamente provados, de maneira que pode ser claramente demonstrado que negar suas validades é completamente contraditório.

(…)

O grande insight de Mises foi o de perceber que o raciocínio econômico está fundamentado exatamente neste entendimento de ação; e que a condição da ciência econômica ser um tipo de lógica aplicada deriva-se da condição do axioma da ação ser uma proposição sintética a priori verdadeira. As leis da troca, a lei da utilidade marginal, a lei da associação ricardiana, a lei dos controles de preços, e a teoria quantitativa da moeda—todos exemplos de proposições econômicas que mencionei—podem ser derivadas logicamente a partir deste axioma. E é isto o que torna totalmente ridículo considerar que estas proposições possuem a mesma condição epistemológica que as das ciências naturais. Considerá-las como tais e, consequentemente supor que necessitam ser testadas para serem validadas, é como supor que temos que nos envolver em algum processo de averiguação sem saber o possível resultado a fim de estabelecer o fato de que alguém é realmente um agente. Resumindo, isto é simplesmente um absurdo.

Portanto, a praxeologia pretende ser uma forma privilegiada de acesso ao conhecimento, por meio de deduções derivadas do axioma da ação, possibilitando assim um conhecimento a priori sobre o ser humano, anterior a qualquer empirismo.

2. Como podemos adquirir conhecimento sobre o mundo? E qual o lugar da ciência nisto?

Para sabermos como adquirir conhecimento sobre o mundo, precisamos compreender a ciência, (a princípio) no sentido geral de estudo sistemático do mundo, o qual inclui o ser humano.

(o que vem a seguir pode ser complementado com a leitura deste paper meu acerca do naturalismo em filosofia, e com outros textos daqui do blog, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui)

2.1 Não existe “filosofia primeira” e, por isso, quando se trata de conhecimento, não há tribunal maior que a própria ciência para recorrer

Muitos filósofos, cientistas e leigos gostariam que tivéssemos uma espécie de “filosofia primeira” que nos garantisse que a nossa ciência está no caminho certo, que podemos confiar nela. Isso é o que chamamos de “fundacionalismo” em filosofia.

Outros filósofos, junto com ideólogos de toda espécie, gostariam que não tivéssemos uma “filosofia primeira”, porque isso tornaria todas as formas de conhecimento “relativas”, de modo que poderíamos facilmente ignorar dados ou teorias que incomodassem nossas ideologias favoritas. Isso é o que chamamos de “pós-modernismo” ou “relativismo” em filosofia.

Ambas as posições estão erradas.

O que tem levado as pessoas a formularem uma “filosofia primeira” é tentar responder o chamado problema do ceticismo: “Como podemos ter certeza de que sabemos alguma coisa?” (RITCHIE, 2012, p. 24). Diante disso, a filosofia teria um papel “fundacionalista”, de estabelecer as bases indubitáveis do conhecimento, a partir das quais podemos assegurar a verdade de nossa ciência. No caso dos empiristas ou positivistas lógicos no início do século XX, essas bases indubitáveis advêm da experiência e assegurariam a ciência.

E então apareceu Willard Van Orman Quine, com seu artigo seminal de 1951, “Dois Dogmas do Empirismo”, mais tarde publicado, junto com outros ensaios, em “De Um Ponto de Vista Lógico”, em 1953 (edição brasileira: 2011).

Os dois dogmas atacados seriam: 1) a distinção analítico/sintético; 2) o reducionismo com base no qual a linguagem da ciência é redutível à experiência imediata. Nas palavras dele mesmo:

O empirismo moderno foi condicionado, em grande parte, por dois dogmas. Um deles é a crença em uma divisão fundamental entre verdades que são analíticas, ou fundadas em significados independentemente de questões de fato, e verdades que são sintéticas, ou fundadas em fatos. O outro dogma é o reducionismo: a crença de que cada enunciado significativo é equivalente a alguma construção lógica com base em termos que se referem à experiência imediata. (QUINE, 2011, p. 37)

O dogma da distinção analítico/sintético deriva da constatação óbvia de que a verdade de um enunciado depende tanto da linguagem como de fatos extralinguísticos, mas confunde-se ao postular uma separação entre o componente linguístico e o componente factual da verdade de um enunciado, de modo que, para alguns enunciados, o componente factual seria nulo, e aí teríamos as verdades analíticas (QUINE, 2011, p. 59). O que Quine visa mostrar ao longo da primeira parte do artigo é que a noção de “analiticidade” nunca foi esclarecida satisfatoriamente.

O dogma do reducionismo tem relação com a teoria verificacionista do significado:

Mas o dogma do reducionismo tem, de forma mais sutil e atenuada, continuado a influenciar o pensamento do empirista. Persiste a noção de que, para cada enunciado ou para cada enunciado analítico, existe associado a ele um domínio único de eventos sensoriais possíveis tais que a ocorrência de qualquer um deles aumenta a probabilidade da verdade do enunciado, e existe associado a ele outro domínio único de eventos sensoriais possíveis cuja ocorrência diminuiria essa probabilidade. Essa noção está evidentemente implícita na teoria verificacionista do significado. O dogma do reducionismo sobrevive na suposição de que cada enunciado, tomado isoladamente de seus pares, pode, de qualquer forma, admitir confirmação ou invalidação. (QUINE, 2011, p. 64-65)

Ambos os dogmas estão ligados por meio dessa teoria verificacionista, uma vez que, se faz sentido falar em confirmação e invalidação de enunciados isoladamente, parece plausível que haja um tipo-limite de enunciado que é confirmado aconteça o que acontecer (QUINE, 2011, p. 65).

Ao dogma do reducionismo, Quine (2011, p. 65) contrapõe uma tese holista, segundo a qual os enunciados sobre o mundo exterior enfrentam o tribunal da experiência sensível como um corpo organizado, não isoladamente. Isso significa que inclusive enunciados altamente abstratos como aqueles da lógica e da matemática se confrontam com a experiência e podem ser invalidados por esta. Não que os enunciados matemáticos e lógicos sejam substancialmente “empíricos” como tais, mas sim que eles servem para subsidiar uma ciência empírica que faz previsões acerca de eventos concretos.

Pode-se imaginar a ciência como um conjunto de enunciados que, diante de uma experiência recalcitrante e que foge à previsão de uma teoria, pode ser modificada, potencialmente, em quaisquer de seus enunciados; contudo, estamos mais dispostos a fazer essa modificação em alguns enunciados ao invés de outros. Por exemplo, um cientista será considerado um mau cientista se, há cada previsão de suas hipóteses que falha diante da experiência, resolver sempre revisar a aritmética elementar para que, assim, sua teoria possa ser válida. Mas podem existir razões de peso para revisar mesmo a matemática. Isso não é uma especulação por parte de Quine, porque já aconteceu na história da ciência:

Para um pensador do século XVIII, alguém como Kant, teria sido impossível imaginar revisar afirmações tais como ‘os ângulos internos de um triângulo somam 180 graus’. Com o desenvolvimento da geometria não euclidiana, tornou-se possível pensar que esta afirmação pode ser falsa; e com o desenvolvimento da teoria de Einstein da relatividade geral, começamos a pensar que, de fato, era falsa (enquanto uma afirmação acerca do espaço físico, pelo menos). Podemos estar na mesma situação em relação à nossa lógica e aritmética básicas que o pensador do século XVIII estava em relação à geometria. (RITCHIE, 2012, p. 58-59)

Assim, deve-se pensar que é o todo da ciência que se contrapõe à experiência, e não há uma única maneira de revisar os enunciados para que a ciência continue ajustada aos fatos, de modo que a ciência é subdeterminada pela experiência. Isso poderia parecer implausível à primeira vista, mas é bem claro que “qualquer enunciado pode ser considerado verdadeiro, aconteça o que acontecer, se fizermos ajustes drásticos o suficiente em outra parte do sistema” (QUINE, 2011, p. 67): por exemplo, mesmo um enunciado bastante próximo da periferia pode ser mantido como verdadeiro diante da experiência que o contraria, alegando-se alucinação ou revisando-se a lógica.

Isso pode parecer um problema: Quine defenderia que nossa ciência não é exata, nem confiável? Seria ele um relativista pós-moderno? Longe disso.

Leiter (1997, p. 1752) comenta que, para Quine, a ciência separa o joio do trigo quando se ocupa das diversas “perspectivas” sobre a realidade, e a consequência é bastante austera: a palha inclui a religião, a metafísica, a poesia e a astrologia, mas também a psicologia não behaviorista e todas as “ciências especiais”, à medida que não sejam redutíveis à física. E cabe lembrar que era o próprio Quine (2010, p. 47) quem dizia que a ciência era o último árbitro da verdade.

Como se poderia reconciliar esta visão tão positiva da ciência, com o que vimos anteriormente, acerca da subdeterminação da teoria em relação aos fatos? O caminho é sugerido no próprio “Os Dois Dogmas do Empirismo”, onde se defende um empirismo sem dogmas em que o sucesso preditivo, não a correspondência um-a-um de seus termos com a experiência, é a justificativa suficiente do empirista:

Como empirista, continuo a pensar o esquema conceitual da ciência, em última instância, como uma ferramenta para prever a experiência futura à luz da experiência passada. Os objetos físicos são inseridos conceitualmente na situação como intermediários convenientes, não pela definição em termos de experiência, mas simplesmente como postulados irredutíveis, comparados, epistemologicamente, aos deuses de Homero. De minha parte, como físico leigo, acredito em objetos físicos, e não nos deuses de Homero; e considero um erro científico acreditar no contrário. Mas, quanto ao fundamento epistemológico, os objetos físicos e os deuses diferem apenas em grau, não em espécie. Ambos os tipos de entidades integram nossa concepção apenas como postulados culturais. O mito dos objetos físicos é epistemologicamente superior à maior parte dos mitos na medida em que se mostrou mais eficaz do que outros como dispositivo para fazer operar uma estrutura manipulável no fluxo da experiência. (…) A ciência é uma continuação do senso comum, e dá continuidade ao procedimento do senso comum de expandir a ontologia para simplificar a teoria. (QUINE, 2011, p. 69)

Como Leiter (1977, p. 1792) bem pontua, o motivo para aderir à ciência em Quine não é fundacionalista, mas sim pragmático: o sucesso da ciência em permitir que lidemos com o fluxo da experiência de modo satisfatório.

Esse pragmatismo também é espelhado na ideia de que, ao ajustar nossa ciência às experiências recalcitrantes, seguimos alguns critérios convenientes, como a busca da simplicidade e o conservadorismo.

Assim, podemos concordar com Marcelo Bulcão Nascimento (2008, p. 111) que Quine apresenta uma nova forma de realismo, um realismo naturalista/pragmatista, pelo qual a questão da verdade é feita dentro de uma teoria e, assim concebida, é questionada rigorosa e seriamente:

O que tivemos oportunidade de ver, assim, é que, com o naturalismo quineano, nós podemos, sim, falar de conhecimento e de crença. Conhecimento do mundo, crença na realidade de seus objetos. A diferença é que, para Quine, isso não implica nenhuma garantia absoluta. As garantias são internas ao método científico, falível por certo, virtualmente em perpétuo desenvolvimento. A diferença é que Quine renuncia — e o faz desde o ponto de partida — àquele conhecimento absoluto, final. Recusa mesmo a idéia daquele conhecimento que, embora falível, pretende estar indo na direção do conhecimento absoluto, final, definitivo. A ele assim renunciando, bem como a qualquer projeto fundacionista, Quine fica com as verdades internas às melhores teorias de que o homem dispõe em sua renovada tentativa de dar conta do mundo, de sua experiência. Com o naturalismo, Quine consegue reorientar o empirismo tradicional e escapar de seus dogmas. Incidentalmente, ou melhor, necessariamente, nessa reorientação do empirismo, ele também reorienta o realismo em ciência e nos permite adotar uma posição realista em ciência que é não-dogmática. Em Quine, crença e conhecimento são possíveis, mas nem por isso são definitivos, absolutos; eles são sem dogmas. (BULCÃO, 2008, p. 111-112)

Assim, realmente, não há tribunal maior do que a ciência, e as questões da ontologia e da verdade são internas à ciência. No que diz respeito ao conhecimento, a ciência é tudo o que temos.

Diminuímos, até aqui, nossa ambição, de forma a nos conformarmos com uma doutrina relativista que defende a estimativa-de-verdade de enunciados de cada teoria como verdadeiros para tal teoria, sem tolerar crítica mais elevada? Não. A consideração salvadora é a de que nós continuamos levando a sério nosso próprio agregado particular de ciência, nossa própria teoria de mundo particular ou a frouxa trama total de quase-teorias, seja o que ela for. Ao contrário de Descartes, nós possuímos e usamos nossas crenças do momento, mesmo em meio ao filosofar, até que, por meio do que é vagamente chamado de método científico, nós as mudamos aqui e acolá para melhor. Dentro de nossa própria doutrina total em evolução, nós podemos julgar a verdade tão seriamente e absolutamente quanto possível; sujeitos à correção, porém isso é evidente. (QUINE, 2010, p. 47)

As consequências mais drásticas são enfrentadas pela própria filosofia, dado o diagnóstico de Quine em “Dois Dogmas da Filosofia”. Sem um domínio de verdades analíticas que seriam o objeto apropriado do pensamento filosófico e que excluiriam quaisquer críticas por parte da ciência, temos que todas as verdades são empíricas e, portanto, sujeitas à revisão científica.

Isso leva Quine a rejeitar a “análise conceitual armchair” da filosofia analítica, pela qual “filosofa-se do sofá”, onde as intuições dos filósofos que estudaram nas melhores universidades do mundo são tomadas como fontes de verdades filosóficas. Como é representado sarcasticamente nesta tira:

(Créditos: Existential Comics)

Para Quine, ao contrário, a filosofia também se ocuparia de questões que, potencialmente, são sujeitas à revisão empírica e, em alguns casos, de fato as questões filosóficas seriam substituídas por questões empíricas. A filosofia seria apenas o ramo mais reflexivo e abstrato das ciências.

2.2 Os enunciados da ciência devem prezar pela falseabilidade

Karl Popper criou a ideia de que a demarcação entre ciência e não-ciência é feita a partir da noção de falseabilidade.

Falseabilidade significa que uma teoria apresenta uma hipótese dedutiva acerca do mundo que pode ser desmentida pela ocorrência de uma implicação que a teoria considerava não ser possível ocorrer.

Em outras palavras: sua teoria tem “enunciados gerais”, por exemplo, “todo gato é branco”, o que implica, concretamente, que não pode ser encontrado nenhum gato branco no mundo. Se um gato desse tipo for encontrado, demonstrando que o enunciado particular “este gato aqui é preto” é verdadeiro, consideramos que a teoria foi falseada.

Portanto, para Popper, nunca podemos estar seguros de que uma teoria científica não irá ser falseada no futuro, mas a ciência agrega conhecimento sobre o mundo ao falsear cada vez mais teorias, ou seja, ao excluir-se explicações da realidade que demonstrou-se que eram falsas. Isso é o que ele denomina de “racionalismo crítico”.

Nas palavras de Popper:

“deve ser tomado como critério de demarcação não a verificabilidade, mas a falseabilidade de um sistema. Em outras palavras, não exigirei que um sistema científico seja suscetível de ser dado como válido, de uma vez por todas, em sentido positivo; exigirei, porém, que sua forma lógica seja tal que se torne possível validá-lo através de recurso a provas empíricas, em sentido negativo: deve ser possível refutar, pela experiência, um sistema científico empírico. (…)

a quantidade de informação positiva acerca do mundo, veiculada por um enunciado científico, é tanto maior em razão de seu caráter lógico, quanto mais conflitos gere com possíveis enunciados singulares. (Nem é por acaso que chamamos ‘leis’ às leis da natureza: quanto mais proíbem, mas dizem. (…)

Minha posição está alicerçada numa assimetria entre verificabilidade e falseabilidade, assimetria que decorre da forma lógica dos enunciados universais. Estes enunciados nunca são deriváveis e enunciados singulares, mas podem ser contraditados pelos enunciados singulares. Consequentemente, é possível, através de recurso a inferências puramente dedutivas (com auxílio do modus tollens, da lógica tradicional), concluir acerca da falsidade de enunciados universais a partir da verdade de enunciados singulares.” (POPPER, p. 42-43)

Uma crítica feita posteriormente ao modo de pensar de Popper reside no fato de que a ciência não funciona exatamente assim. Os cientistas de fato tentam “salvar” suas teorias, modificando-as o suficiente para que elas não sejam refutadas por um experimento que, a princípio, as contradisse. Mas esta objeção parece-me mais confirmar a noção popperiana, pois os cientistas tentam “salvar” as teorias de serem falseadas, portanto, refere-se mais a um problema “prático” do que “teórico” da noção de falseabilidade.

Uma objeção mais perigosa, entretanto, é a de que determinados enunciados científicos são afastados de uma refutação empírica direta, não por uma tentativa dos cientistas em “salvá-los”, mas sim por razões teóricas, que tornam a relação destes enunciados com o mundo menos direta.

De fato, a ciência de confirmar e falsificar hipóteses é mais complexa do que Popper parecia inicialmente sugerir. As hipóteses geralmente estão embutidas dentro de um panorama teórico mais amplo.

Por exemplo: teoria do fitness inclusivo de Hamilton –> teoria do investimento parental, que determina que o sexo que investe mais na prole será o mais seletivo na hora de escolher parceiros –> hipótese de que, em espécies com investimento paternal, fêmeas usam pistas acerca da disposição de investir como um critério para seleção de parceiro –> previsão evolucionária de que mulheres preferem, como potenciais parceiros, homens que expressam uma boa vontade de investir nelas e em suas proles. (CONFER ET AL, p. 113)

Esta última predição evolucionária é mais falseável do que a teoria do fitness inclusivo de Hamilton. E, entre ambas, há pelo menos 2 teorias/hipóteses intermediárias.

Aqui, recorrer ao que falamos acima sobre Quine, pode ser útil. Popper ainda tentava compreender o confronto da ciência com a experiência a partir de enunciados específicos da mesma, enquanto Quine, corretamente, viu que o confronto implica a participação do “todo da ciência” (ou um considerável subconjunto da mesma).

Na concepção quineana, vê-se que nós, pragmaticamente, à luz de uma experiência conflitante com o que já sabemos, revisar os enunciados que estão “na periferia” de nosso conhecimento, ou seja, aqueles enunciados que menos consequências sistemáticas terão para o “todo da ciência” caso nós abramos mão deles.

Por exemplo, na esmagadora maioria (ou talvez em todos) dos casos, não vale a pena você revisar a aritmética fundamental para “salvar” uma hipótese bem específica que foi contradita pela experiência. O motivo é que, se optarmos por revisar a aritmética fundamental, teríamos de revisar todas as nossas hipóteses científicas fazendo os ajustes necessários. Por outro lado, se optarmos por considerar aquela hipótese bem específica como falsa, poucas consequências advirão disso para o “todo da ciência”.

Assim, no exemplo que citamos dentro da teoria da evolução, é mais fácil considerarmos falseada a “previsão de que mulheres preferem, como potenciais parceiros, homens que expressam uma boa vontade de investir nelas e em suas proles” do que considerarmos falseada a “teoria do fitness inclusivo de Hamilton”, que se aplica inclusive a outras formas de vida, sustentando grande número de hipóteses para a explicação evolucionária do comportamento animal.

Logo, ainda que a noção de falseabilidade de Popper da forma tão direta que ele postulou, seja aplicável a um número mais restrito (ainda que enorme!) de enunciados dentro da ciência, continua a ser verdadeiro que o objetivo da ciência (inclusive dos enunciados mais afastados desta aplicação direta da noção de falseabilidade) é produzir previsões sobre a natureza que efetivamente possam ser confrontadas com o curso da experiência e que, portanto, possam ser falseadas.

2.3 A ciência precisa de programas de pesquisa progressivos, rejeitando-se os degenerativos

Outra forma interessante de “ajustar” a ideia popperiana de falseabilidade para mais próximo da realidade concreta da ciência foi proposta por Lakatos.

Lakatos propôs que, dentro da ciência, há uma concorrência entre programas de pesquisa diferentes, programas estes que se caracterizam por suas teses centrais, por meio das quais se deduzem implicações mais concretas, com o apoio de hipóteses auxiliares.

Em outras palavras: não teríamos simplesmente enunciados mais gerais implicando em enunciados bem específicos, possibilitando um falseamento direto da teoria, mas sim enunciados mais gerais que, associados com hipóteses auxiliares postuladas, permitem a implicação de enunciados bem específicos. No caso de esses enunciados específicos serem falseados, é possível revisar as hipóteses auxiliares, ao invés dos enunciados mais gerais da teoria.

Mas como definir, então, se um programa de pesquisa vale a pena ser utilizado ou não?

Lakatos definiu que isso dependeria de sua “capacidade preditiva”, ou seja, sua tendência em prever fatos novos que nem sequer conceberíamos sem a teoria, e a descoberta concreta de que esses fatos existam.

Por exemplo, a teoria da relatividade previa que o espaço-tempo era curvo, o que significa que as ondas de luz vindas do Sol poderiam sofrer certa curvatura em eclipses solares (por conta da deformação que a Lua estaria ocasionando ao espaço-tempo em seu redor, afetando a onda eletromagnética que teria de passar pelo campo gravitacional da Lua para chegar ao nosso planeta). Isso foi confirmado experimentalmente.

Dessa forma, existiriam programas de pesquisa progressivos, que realmente tem essa tendência, e programas de pesquisa regressivos, que, ao invés de prever fatos novos, predomina a tendência de fazer ajustes neles com base em fatos novos não previstos por eles em sua área de estudo.

Lakatos oferece o exemplo do marxismo. O marxismo teve que “explicar” vários eventos que contradiziam os fatos que Marx havia previsto com base em seu método dialético. Os fatos novos vinham “de fora da teoria”, mostrando que, por si mesma, não era capaz de dar conta dessas “novidades”.

Portanto, uma importante maneira pela qual teorias científicas operam é prevendo fatos novos, que não conceberíamos sem a teoria, levando à elaboração de experimentos que nos permitissem constatar (ou não) estas “novidades ontológicas”.

2.4 A ciência requer integração conceitual

Steven Pinker (2004, p. 106) comenta que o reducionismo bom, ou hierárquico, não consiste em substituir um campo de conhecimento por outro, mas conectá-los ou unifica-los. De fato, a integração conceitual é uma marca das ciências bem-sucedidas, porque promove a consistência entre campos teóricos, reforçando o holismo inerente ao sucesso pragmático da ciência.

Integração conceitual, ou integração vertical, é o princípio pelo qual várias disciplinas dentro das ciências sociais e comportamentais seriam feitas mutuamente consistentes e consistentes com o que é conhecido nas ciências naturais, às quais já são integradas entre si (COSMIDES ET AL, 1992, p. 4).

Uma teoria é conceitualmente integrada quando é compatível com dados e teoria de outros campos relevantes do saber científico, por exemplo, químicos não propõem teorias que violem o princípio da conservação da energia, elementar para a física (COSMIDES ET AL, 1992, p. 4).

Enquanto as ciências naturais têm sido entendidas como contínuas, o mesmo não ocorre nas ciências humanas: biologia evolucionária, psicologia, psiquiatria, antropologia, sociologia, história e economia existem em grande medida isoladas uma em relação às outras e a formação em um desses campos não acompanha regularmente um entendimento compartilhado dos fundamentos dos demais (COSMIDES ET AL, 1992, p. 4).

A integração conceitual é uma característica que garante um crescimento poderoso no conhecimento ao permitir que investigadores usem conhecimento desenvolvido em outras disciplinas para resolver problemas em sua própria: por exemplo, evidência sobre a estrutura da memória e da atenção pode ajudar antropólogos culturais a entender por que alguns mitos e ideias se espalham mais facilmente e rapidamente do que outros (COSMIDES ET AL, 1992, p. 12).

É importante fazer aqui um adendo: a direção correta é pensar a partir das ciências naturais em direção às humanas. Isso ocorre porque o que é estudado nas ciências naturais não é causado pelo que é estudado nas ciências humanas, mas sim o contrário. Ou seja, como diria John R. Searle, a realidade é basicamente a interação de partículas em campos de força (ou outra descrição mais exata da física fundamental), sendo tudo o mais seus efeitos ou consequências.

Isso nos permite compreender melhor, inclusive, a importância da simplicidade nas teorias científicas. Como exposto por Quine no livro “Palavra e Objeto”:

Um benefício concomitante da simplicidade que pode não ser notado é o de que ela tende a aumentar o escopo da teoria – sua riqueza em consequências observáveis. Seja θ uma teoria, e seja C a classe de todas as consequências testáveis de θ. A teoria θ nos terá sido sugerida por algum conjunto K de observações anteriores, uma subclasse de C. Em geral, quanto mais simples θ, menor a porção de K de C que terá sido suficiente para evocar θ. Dizer isso é apenas repetir a observação anterior: de que a simplicidade é aquilo que guia a extrapolação. Porém a relação também pode ser descrita de forma invertida: dado K, quanto mais simples θ, mais inclusiva C tenderá a ser. Concedido isso, verificações subsequentes de C poderão eliminar θ; enquanto isso, há ganho em escopo. (QUINE, 2010, p. 43-44)

E a consequência de não ter esta integração conceitual nas ciências humanas é a de permanecermos em uma situação na qual encontramos biólogos evolucionários postulando processos cognitivos que possivelmente não resolveriam o problema adaptativo sobre consideração, psicólogos propondo mecanismos psicológicos que nunca poderiam ter evoluído e antropólogos fazendo suposições implícitas sobre a mente humana que nós já sabemos serem falsas (COSMIDES ET AL, 1992, p. 4).

2.5 A separação entre ciências naturais e ciências humanas por meio do Modelo Padrão das Ciências Sociais prejudica o status epistêmico destas últimas

Diante do que foi exposto no tópico anterior, pode-se perguntar: se a integração conceitual é importante para o status pragmático da ciência, por que as ciências sociais/humanas não foram ainda (completamente) integradas às ciências naturais e entre si?

Um dos motivos está no paradigma subjacente usado por muitos estudiosos na área das ciências humanas/sociais: o Modelo Padrão das Ciências Sociais (Standard Social Science Model), termo criado por John Tooby e Leda Cosmides (1992, p. 23), que defendem que existe um conjunto de suposições e inferências sobre os seres humanos, suas mentes e sua interação coletiva que tem provido os fundamentos conceituais das ciências sociais há aproximadamente um século e serve como garantia intelectual para o isolacionismo das ciências sociais.

O Modelo Padrão das Ciências Sociais é formado por algumas ideias fortemente conectadas. Os grupos humanos particulares são caracterizados como tendo uma cultura: práticas comportamentais, crenças, sistemas ideacionais, sistemas de símbolos significantes ou substância informacional de algum tipo que é abrangentemente distribuída ou quase universal no grupo, perfazendo entidades delimitadas (COSMIDES; TOOBY, 1992, p. 31).

Os elementos comuns são mantidos e transmitidos pelo grupo, uma entidade que tem continuidade intergeracional; e as linhas separadas dessa substância informacional, a cultura, transmitida de geração em geração, são a explicação para as similaridades dentro do grupo e as diferenças entre os grupos. As similaridades são consequências da cultura herdada por todos aqueles que exibem a similaridade e, a menos que outros fatores intervenham, a cultura é precisamente replicada de geração em geração (COSMIDES; TOOBY, 1992, p. 32).

Esse processo é mantido através de aprendizado, que, desde a perspectiva do grupo, é um processo organizado ao nível de grupo denominado socialização, imposta pelo grupo à criança para fazer dela igual aos adultos de sua cultura; e o aprendizado é uma explicação poderosa e suficientemente especificada para qualquer aspecto da vida humana organizada que varia de indivíduo para indivíduo e de grupo para grupo (COSMIDES; TOOBY, 1992, p. 32).

A organização mental/social da espécie humana é resultado de processos emergentes ao nível do grupo, cujos determinantes operam nesse nível e o indivíduo é um recipiente mais ou menos passivo de sua cultura e produto dela. Tudo que é organizado e com conteúdo nas mentes dos indivíduos veio da cultura e é socialmente construído. Os mecanismos evoluídos da mente são livres de conteúdo e independentes de conteúdo, logo, todo o conteúdo se origina do ambiente social, e, às vezes, do não social (COSMIDES; TOOBY, 1992, p. 32).

Uma crítica a esse modelo foi feita por Robert Foley (2003, p. 246): cultura não é um modelo útil, uma vez que ele escamoteia o problema, ao invés de solucioná-lo. O próprio conceito seria raramente definido ou constantemente redefinido, muitas vezes sendo algo como a frase de Lord Raglan, “tudo o que nós fazemos que os macacos não fazem”, o que o torna uma tautologia, porque significaria as coisas que não são biológicas (FOLEY, 2003, p. 246). Ademais,

A capacidade do Modelo Padrão das Ciências Sociais de explicar os humanos, em última análise, repousa na adequação do conceito de cultura. Como conceito analítico e evolucionário, essa adequação é passível de questionamento. Em princípio, trata-se de um conceito estático, de é-ou-não-é. As criaturas ou têm cultura ou não têm, e vêm daí, por exemplo, as discussões, tão frequentemente tautológicas, sobre se os chimpanzés ou outros animais vivos possuem ou não cultura. Chegar a uma conclusão sobre essa questão não significa concluir o que quer que seja a respeito da evolução humana, porque ou os chimpanzés não a têm, e, nesse caso, o termo simplesmente confirma a definição de Lord Raglan, ou eles a têm e, nesse caso, alguma definição nova para a singularidade humana será necessária. Os humanos anteriores à humanidade aqui descritos são prova da inadequação da cultura como instrumento analítico, uma vez que está claro que os hominídeos extintos situam-se exatamente sobre o divisor de águas daquilo que, em geral, é entendido por cultura. A complexidade dos comportamentos dos quais eles eram capazes não pode ser restringida à cultura, e o fato de termos evitado por completo a abordagem cultural permitiu que aprendêssemos muito mais. (FOLEY, 2003, p. 246-247)

Apesar do conceito “cultura” não ser muito operacional, aquilo que é geralmente referido por esse nome, especialmente os construtos mentais que estão na base da complexidade do comportamento humano, pode ter grande impacto sobre o modo como a evolução passou a operar, como se vê nos modelos de coevolução gene-cultura; mas esses modelos reduzem a cultura a um conceito muito mais limitado e específico do que aquele geralmente empregado no Modelo Padrão das Ciências Sociais (FOLEY, 2003, p. 247). Por exemplo, temos o “modelo de transmissão (cultura) de Henrich”:

Henrich’s model (30) demonstrates that under certain critical conditions, directly biased transmission can lead to cumulative adaptation of a culturally inherited skill, even when the transmission process is inaccurate. Each individual in a population of size N has a z value, zi, that measures their level of ability at some cultural skill or in some cultural domain. Members of this population attempt to learn from the maximally skilled individual (i.e., direct bias), but an imperfect learning process leads on average to a loss of skill (a reduction in z value), determined by the parameter α. However, individual errors or “inaccurate inferences” during transmission (the extent of which are governed by a parameter β) occasionally allow some learners to acquire a z value greater than that of their model. Henrich shows that as population size, N, increases, the more likely it is that the positive combined effect of these occasional inaccurate inferences and the selective choice of cultural model to copy will outweigh the degrading effect of low-fidelity transmission. This results in an increase in the mean level of skill in the population, z. He terms this “cumulative adaptive evolution” and derives the critical population size necessary, N*, for this to occur for specific ratios of α and β (30,31). (POWELL ET AL, 2009, p. 1.300)

Um importante aspecto a ser destacado, inclusive, é que a sociabilidade mesmo é um fenômeno puramente natural, biológico, e encontrada em todos os primatas. De fato, a explicação da origem da sociedade não é tanto uma tarefa dos antropólogos/sociólogos, mas sim dos primatólogos:

A sociabilidade é, de fato, parte do cerne da adaptação dos primatas. Ela é, no jargão da sistemática evolucionista, uma “plesiomorfia”, ou seja, um traço mantido desde os primórdios da espécie, e não uma característica singular dos hominídeos e dos humanos. A tarefa de explicar as origens da sociabilidade e da sociedade cabe mais aos primatologistas que aos antropólogos, uma vez que à época do surgimento dos hominídeos ela já se encontrava bem estabelecida. (FOLEY, 2003, p. 218)

Isso também conduz a pensar sobre o papel da ecologia:

O segundo ponto é que a discussão sobre a relação entre tamanho do cérebro, sociabilidade e energética materna, exposta nos dois capítulos anteriores, mostrou que não é possível separar o social do ecológico, o comportamental da energética na qual o comportamento se baseia. A energia permeia todos os aspectos da vida e, portanto, mesmo o comportamento funcionalmente mais remoto tem a capacidade de retrogadar até os elementos mais básicos da vida. (FOLEY, 2003, p. 248)

Cosmides e Tooby (1992, p. 33-34) fornecem três críticas principais ao Modelo Padrão das Ciências sociais:

1) Mecanismos psicológicos ou módulos podem desenvolver-se em qualquer momento do ciclo de vida, de modo que, o que está ausente na criança não necessariamente estará presente no adulto por aprendizado, assim como a presença de dentes na criança, mas não no recém-nascido, obviamente não acontece por aprendizado, mas por processos inatos de desenvolvimento.

2) A ideia de que é possível partir o comportamento em traços “geneticamente determinados” e “ambientalmente determinados” é um grave mal entendido acerca da biologia e da explicação desta ao comportamento, já que “fatores biológicos” e “fatores ambientais” não são excludentes.

3) O Modelo Padrão das Ciências Sociais requer uma psicologia impossível: uma arquitetura psicológica que consistisse em nada mais que mecanismos de propósito geral, livres de conteúdo, não poderiam realizar com sucesso as tarefas que a mente humana realiza, ou resolver os problemas adaptativos que os humanos evoluíram para resolver – desde a aquisição da linguagem até a seleção de parceiros sexuais.

Dito isso, é interessante apresentar que existem promissoras ciências acerca do ser humano que não pressupõem o Modelo Padrão das Ciências sociais e que intencionam a integração conceitual.

Segundo Pinker (2004, p. 55), a primeira ponte entre biologia e cultura é a ciência da mente, a ciência cognitiva, que se baseia nas seguintes ideias: 1) “o mundo mental pode ser alicerçado no mundo físico pelos conceitos de informação, computação e feedback” (PINKER, 2004, p. 55); 2) “a mente não pode ser uma tábula rasa, pois tábulas rasas não fazem coisa alguma” (PINKER, 2004, p. 58); 3) “um conjunto infinito de comportamentos pode ser gerado por programas combinatórios finitos da mente” (PINKER, 2004, p. 61); 4) “mecanismos mentais universais podem fundamentar a variação superficial entre culturas” (PINKER, 2004, p. 62); 5) “a mente é um sistema complexo composto de muitas partes que interagem” (PINKER, 2004, p. 65).

A segunda ponte é a neurociência cognitiva, o estudo de como a cognição e a emoção são implementadas no cérebro, que mostra como nossos sentimentos e pensamentos, alegrias e pesares, sonhos e desejos consistem em atividade fisiológica do cérebro (PINKER, 2004, p. 67).

O terceira ponto seria a genética comportamental, o estudo de como os genes afetam o comportamento (PINKER, 2004, p. 73). Aqui se destacam os estudos experimentais com gêmeos:

Os efeitos das diferenças nos genes sobre as diferenças nas mentes podem ser medidos, e a mesma estimativa aproximada – substancialmente maior do que zero, mas substancialmente menor do que 100% – surge nos dados, independentemente do critério de medida usado. Gêmeos idênticos são muito mais semelhantes do que gêmeos fraternos, sejam criados juntos ou separados; gêmeos idênticos criados separadamente são muito semelhantes; irmãos biológicos, sejam criados juntos ou separados, são muito mais parecidos do que irmãos adotivos. (PINKER, 2004, p. 75-76)

A quarta ponte da biologia para a cultura seria a psicologia evolucionária, o estudo da história filogenética e das funções adaptativas da mente, buscando traçar o projeto da mente, não em um sentido místico ou teleológico, mas do simulacro de engenharia que impregna o mundo natural por meio da evolução via seleção natural (PINKER, 2004, p. 81). Esta ciência se desenvolveu sob o pano de fundo da sociobiologia, ligada ao estudo do comportamento social animal:

Na revolução sociobiológica da década de 1970, biólogos evolucionistas substituíram a vaga impressão de que os organismos evoluem para servir ao bem da maioria por deduções de que tipos de motivos tendem a evoluir quando os organismos interagem com prole, parceiros, irmãos, amigos, estranhos e adversários. Quando essas predições foram combinadas com alguns fatos básicos sobre o estilo de vida de caçadores-coletores no qual a humanidade evoluiu, partes da psique que antes eram inescrutáveis revelaram possuir um fundamento lógico tão claro quanto o da percepção da profundidade e a regulação da sede. (PINKER, 2004, p. 84)

Eu acrescentaria, à lista de Pinker, a antropologia biológica, em especial em seu ramo evolucionário:

Este livro, entretanto, está limitado a fazer e responder à pergunta sobre por que os seres humanos existem dentro de uma estrutura evolucionista. Há razões para afirmar, não que este seja o único modo de formular a pergunta, mas que ele é o único modo que pode fornecer algumas respostas passíveis de verificação e de exame empíricos. A teoria da evolução tem alguma primazia quando se trata de humanos, exatamente por que ela é uma teoria que abrange não apenas os humanos, mas todo o mundo vivo. (FOLEY, 2003, p. 39)

Assim sendo, as ciências humanas se tornarão melhor conectadas entre si mesmas e às ciências naturais, o que fará ainda mais forte a estrutura total de nossa ciência, e seu sucesso preditivo, o critério pragmático central para nossa adesão a mesma.

2.6 A introspecção não é uma ferramenta tão útil para obter conhecimento

A introspecção tem sido muito usada nos debates sobre filosofia da mente, para defesa de uma visão dualista, segundo o qual ou existe uma substância mental que é separada da substância material, ou que existem propriedades mentais que não são redutíveis a propriedades físicas (“dualismo de propriedades”).

A visão dualista enfatiza os qualia: características qualitativas (como a experiência da dor) que não poderiam ser reduzidas a nenhum tipo de quantificação e, portanto, a nenhum tipo de atributo puramente físico. Nós temos acesso aos qualia por meio de introspecção.

Ocorre que esse tipo de visão dualista confia erroneamente na introspecção, pretendendo que esta permite um acesso transparente ao que realmente ocorre em nossa mente. Não há nenhuma garantia de que este seja sempre o caso.

Christopher Hill, por exemplo defende o caráter experiencial da “consciência de”:“Se um agente tem consciência de x, então o agente está em um estado mental que representa x” (HILL, p. 126)

Se isso for correto, isso significa que há uma categoria de representações que são subjacentes à consciência experiencial, e que podem ser denominadas de “representações experienciais” (HILL, p. 136).

Essa ideia da consciência representacional dos qualia afeta o principal sustentáculo do dualismo – e de muitos argumentos que o sustentam – “a ausência de distinção aparência/realidade dos qualia“.

Ocorre que a distinção aparência/realidade dos qualia faz sentido como uma distinção representacional, onde se distingue “entre a maneira como um elemento é representado pela mente e a forma como o elemento é em si mesmo” (HILL, p. 151).

A familiaridade experiencial seria uma forma de consciência e teria, portanto, uma estrutura representacional, que não se revela por introspecção e não é reconhecida pela psicologia de senso comum ainda que esteja de fato lá:

“para cada quale Q, há uma distinção entre a maneira como Q aparece diante de nós e a maneira como Q é em si mesmo” (HILL, p. 152).

Dessa forma, é perfeitamente admissível que a familiaridade com os qualia possa sistematicamente enganar-nos com relação às suas reais propriedades: “A representação que surge em um fato de familiaridade pode representar seu objeto de maneira equivocada ou estimular uma falsa crença sobre o objeto como resultado de fatos que envolvem seu papel na economia cognitiva do agente relevante” (HILL, p. 153).

Hill inclusive menciona, com exemplos extraídos da ciência cognitiva, de que o desvirtuamento é bastante comum na percepção, sem caracterizar deficiências visuais (HILL, p. 153-154): 1) somos propensos a sentir que colinas apresentam declives mais acentuados do que em realidade são e que esse efeito se amplia quando estamos cansados (o que é funcional: nos faz preferir evitar as colinas, impedindo consumo desnecessário de energia); 2) colinas tendem a parecer mais íngremes quando vistas do topo que quando vistas da base (o que é funcional: escolher encostas com declive menor quando estamos descendo uma colina, o que reduz o risco de acidentes). (HILL, p. 154)

O próprio Hill comenta esse aspecto:

“Essas observações nos recordam que sistemas perceptuais não fazem necessariamente parte da tarefa de evitar o erro. Erro sistemático pode até ser vantajoso para nós. Portanto, não devemos pensar que um erro perceptual seja algo excepcional ou que sua significância seja secundária” (HILL, p. 154).

Vamos dar um exemplo prático de como um qualia poderia ser meramente uma representação mental, a partir de traços puramente físicos. Abaixo, uma possível forma pela qual a representação da cor é realizada em nosso sistema visual:

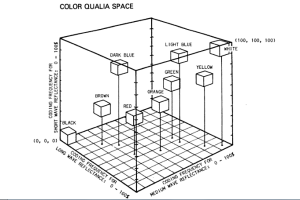

(pode ver essa mesma versão na p. 149 aqui)

(pode ver essa mesma versão na p. 149 aqui)

Esse é o “espaço de qualia das cores” ou “espaço de sensações-de-cores”, sendo que, à esquerda, está escrito “frequência de codificação para reflectância de ondas curtas: 0-100%”, no meio está escrito “frequência de codificação para reflectância de ondas longas: 0-100%” e, na direita, está escrito “frequência de codificação para reflectância de ondas médias: 0-100%”. Os quadrados são as cores, que dependem da posição em relação às três variáveis.

A explicação desse gráfico em 3-D é dada por Paul M. Churchland. Como existem três tipos diferentes de células sensíveis a cores, chamadas de cones, na retina do ser humano, e como cada uma delas é sensível a um comprimento distinto de ondas luminosas (curtas, médias e longas, respectivamente), pode-se designar um vetor de codificação sensorial com três elementos, da seguinte forma: <Ecurto, Emédio, Elongo>. (CHURCHLAND, p. 234)

Esse tipo de codificação permite a expressão direta e literal, por exemplo, da ideia de que o laranja está em algum ponto “entre” o vermelho e o amarelo, bem como explicar diversas variedades de daltonismo: como as vítimas dessa deficiência não têm um ou mais desses três tipos de cones, isso significa que seu “espaço de qualia das cores” têm apenas duas (ou mesmo menos) dimensões, e não três, o que fará sua capacidade de discriminar entre as cores ser reduzida. (CHURCHLAND, p. 235).

Assim, temos que a introspecção não é um método seguro e infalível sobre o qual basear conclusões acerca do ser humano e de sua mente, uma vez que a maior parte dos processos e representações que levam ao que experimentamos conscientemente são produzidos a um nível inconsciente, inacessível à introspecção.

3. Por que a praxeologia é uma forma errônea de obter conhecimento sobre a realidade humana?

3.1 A praxeologia é uma forma de “filosofia primeira” ou “saber primeiro”, que pretende fundar as ciências do homem (especialmente a economia) sob bases inabaláveis e seguras

Assim como a fenomenologia de Hurssel e a hermenêutica de Gadamer, Mises criou a praxeologia (enquanto método) para estabelecer as ciências do homem, em especial a economia, sob bases inabaláveis e seguras.

Para Mises, sem a reflexão prévia da praxeologia, teríamos poucas bases para afirmar qualquer coisa em economia. Como na citação feita anteriormente dele: “Não há possibilidade de estabelecer a posteriori uma teoria de conduta humana e dos eventos sociais. A história não pode provar nem refutar qualquer afirmação de caráter geral, da mesma maneira que as ciências naturais aceitam ou rejeitam uma hipótese, com base em experiências de laboratório.”

Portanto, seria preciso uma reflexão sistemática em cima do que significa a “ação humana” para que o investigador científico, de posse de “teoremas econômicos” derivados do axioma da ação, possa interpretar os dados da realidade e estar seguro de fazer algum progresso no estudo do ser humano. O conhecimento sobre o ser humano (na condição de agente) não se esgota na praxeologia, mas esta é um passo indispensável para “fundar” as ciências humanas.

Logo, conforme o que foi exposto em 2.1, a praxeologia é equivocada por tentar fazer-se de “filosofia primeira”.

Contudo,seria possível que façamos uma reinterpretação da praxeologia, aproximando-a mais da ideia de “análise conceitual”? Nós estaríamos trabalhando as intuições que temos acerca da “ação humana” e reconstruindo-as filosoficamente de modo mais organizado. Ou seja, trataria-se de uma análise filosófica do conceito de “ação humana” a partir de nossas intuições.

Caso seja feita esta alteração, a praxeologia cai por terra. Parece-me que uma praxeologia assim revisada (e amputada em vários de seus aspectos, especialmente em suas certezas) seria apenas a meta-teoria da economia austríaca, que é usada pelos austríacos que não concordam com a praxeologia, e que os diferenciam dos economistas mainstream.

Deve-se lembrar que a economia neoclássica (mainstream) trata-se, fundamentalmente, de uma meta-teoria (WEINTRAUB): um conjunto de regras ou entendimentos implícitos para construção de teorias econômicas satisfatórias, um programa de pesquisa científica que gera teorias econômicas. Teorias que assumam seus pressupostos serão neoclássicas (mesmo se não forem sobre mercados). Essas suposições fundamentais incluem o seguinte: 1) Pessoas têm preferências racionais entre os resultados; 2) Indivíduos maximizam utilidade e empresas maximizam lucros; 3) Pessoas agem de modo independente, com base na informação completa e relevante.

(obs: o comportamento é dito como racional quando o indivíduo escolhe “mais” ao invés de “menos” e quando ele é consistente em suas escolhas, sendo que o comportamento de mercado observado não refuta essas hipóteses: consumidores escolhem cestas de produtos, contendo mais de tudo, outras coisas permanecendo as mesmas; escolhas não são obviamente inconsistentes uma com as outras; e consumidores gastam suas rendas com um abrangente rol de bens e serviços. BUCHANAM; TULLOCK. p. 32. A consistência entre as escolhas, na modelagem matemática, quer dizer que, se você prefere A ao invés de B e B ao invés de C, você também prefere A ao invés de C, ou seja, uma relação transitiva)

Segundo Weintraub, alguns argumentam que existem várias escolas de pensamento na economia hoje, com diferentes quadro metateóricos alternativos, como a economia (neo)marxista, economia (neo)austríaca, economia pós-keynesiana ou economia (neo)institucional. Economistas neoclássicos tiveram o que aprender com alguns insights dessas outras escolas, contudo, na medida em que elas rejeitem os blocos de construção fundamentais da economia neoclássica, como a rejeição da Escola Austríaca da otimização, elas são desconsideradas pelos economistas neoclássicos.

É importante lembrar aqui que muitas críticas à economia neoclássica são internas a esta meta-teoria. Por exemplo, James Buchanan, influenciado pelos austríacos, criticava um insuficiente reconhecimento do caráter subjetivo da escolha. Mas isso não o levou ao abandono da economia científica, muito pelo contrário:

Por um lado, pode – se afirmar que o economista neoclássico tenha sucumbido à tentação de imprimir à totalidade de sua teoria uma generalização maior do que a sua metodologia teria capacidade de garantir. Essa tentação tem sido aumentada pela teoria lógica paralela e igualmente confusa da escolha econômica que, per se, é de caráter inteiramente geral, carecendo de conteúdo prognóstico. Esta teoria meramente lógica, nitidamente diferenciada da teoria clássica em suas implicações prognósticas, tem suas origens nos teóricos do valor subjetivo, contudo suas fontes mais explícitas são representadas por Wicksteed, pelos austríacos posteriores e pelos economistas associados com a Escola de Economia de Londres. Em sua totalidade, foi essa a teoria econômica subjetivista defendida por Hayek e Mises a que me referi anteriormente. É necessário fazer alguma reconciliação entre a teoria genuinamente científica do comportamento econômico e a lógica pura da escolha. A concretização dessa reconciliação representa um dos maiores objetivos do presente estudo exploratório no qual o conceito de custo de oportunidade torna-se o dispositivo analítico de união.” (BUCHANAN, p. 68-69)

Além disso, como foi exposto no tópico 2.1, a análise conceitual armchair não é suficiente para estabelecer um campo separado para a reflexão filosófica. Mesmo a análise conceitual pode sofrer revisão empírica. Uma das maneiras que isso pode ocorrer é quando se questiona a universalidade das intuições usadas na análise conceitual, o que demanda uma etnografia empírica.

Logo, conforme o que foi exposto em 2.1, a praxeologia não deve ser aceita, mas a economia neoclássica mainstream (sujeita às críticas científicas pertinentes, quando houver) sim.

3.2 A praxeologia não comporta falseabilidade

Como visto anteriormente, o objetivo da praxeologia é fundar a economia de modo que seus teoremas fundamentais não estejam sujeitos a um escrutínio empírico, que os pudesse falsear. Assim, as implicações que a praxeologia permite deduzir acerca da ação humana na economia não podem ser falseadas, mas apenas “ilustradas” pelos acontecimentos empíricos.

Ao contrário disso, a economia neoclássica (mainstream) tem um compromisso com a falseabilidade, criando-se hipóteses que estão sujeitas a teste empírico.

Logo, conforme o que foi exposto em 2.2, a praxeologia não deve ser aceita, mas a economia neoclássica mainstream (sujeita às críticas científicas pertinentes, quando houver) sim.

3.3 A praxeologia é um programa de pesquisa degenerativo

A praxeologia pretende apenas expressar as derivações lógicas do axioma da ação. Ainda que possa haver controvérsias em alguns pontos da cadeia de tautologias (por diferentes interpretações de certos conceitos ou hipóteses auxiliares), a ideia do método praxeológico é que “não haja nada de novo embaixo do sol”.

Em comparação, a matemática (mesmo não sendo uma disciplina falseável no sentido de Popper, uma vez que encontra-se bem afastada da periferia do “todo da ciência” em uma concepção quineana) tem vários problemas não resolvidos, e ainda instiga uma busca intelectual que tem um futuro aberto diante de si.

A própria lógica, ao se tornar lógica simbólica no fim do século XIX e início do XX, sofreu avanços impressionantes desde sua formulação original por Aristóteles. Hoje, fala-se na possibilidade das lógicas modais, por exemplo.

E a economia mainstream também, seja na sua corrente “principal”, seja nas críticas feitas pelos desviantes que não rejeitaram seu método, é marcada por progressos incessantes. Da teoria da escolha pública à economia das instituições, da econometria à economia comportamental, do Teorema da Impossibilidade de Arrow ao Paradoxo da Impossibilidade do Ótimo de Pareto Liberal de Sen, e assim por diante, temos novas hipóteses, formulações e tentativa de resolução de problemáticas ainda não elucidadas.

É curioso, porque os defensores da praxeologia não percebem o progresso que é caracterizado mesmo pelos “erros”, como o maior exemplo está em Keynes. Keynes trouxe um importante avanço científico ao estudo da economia, ao introduzir a formulação da macroeconomia.

E, de fato, as teses centrais do keynesianismo – como o trade-off entre inflação e desemprego – eram possibilidades empíricas. Que tal trade-off não exista no longo prazo, e que portanto os keynesianos tivessem cometido um erro científico, não muda o caráter científico do que propuseram. Enquanto isso, os defensores da praxeologia preferem criticar o keynesianismo com base em questões ideológicas, o que por si só demonstra um mal entendido fundamental em relação a como o conhecimento se adquire por tentativa e erro na ciência.

Enquanto isso, as críticas dos macroeconomistas novo-clássicos estavam dentro do contexto científico: eles criticaram o desvinculamento entre uma microeconomia neoclássica e uma macroeconomia keynesiana, ou seja, a falta de fundamentos microeconômicos na formulação da macroeconomia por Keynes.

Diria ainda que um dos motivos pela praxeologia não ser abandonada por muitos de seus adeptos é que eles não “bebem” apenas dessa fonte. Muitos deles já leram Milton Friedman, David Friedman, Bryan Caplan, ou mesmo textos de economistas que nem tem uma afiliação filosófico-política clara. É como se o conhecimento econômico dos defensores da praxeologia fosse “suplementado” pelos avanços obtidos por economistas que nada obtiveram do método praxeológico. E isso apenas confirma o caráter degenerativo deste programa de pesquisa, cuja única função real seria servir como um “garantidor” do liberalismo econômico. (claro, isto é um palpite psicológico; mas é plausível)

Logo, conforme o que foi exposto em 2.3, a praxeologia não deve ser aceita, mas a economia neoclássica mainstream (sujeita às críticas científicas pertinentes, quando houver) sim.

3.4 A praxeologia impossibilita a integração conceitual entre as ciências naturais e as ciências humanas

Como visto anteriormente, a praxeologia baseia-se na separação entre ciências naturais e ciências humanas. O método hipotético-dedutivo seria apropriado para as ciências naturais, mas não para as ciências humanas, pois nestas seria necessária um método praxeológico que dê conta dos aspectos a priori da ação humana. (Isso cria uma separação mais radical do que o próprio Modelo Padrão das Ciências Sociais já propicia!)

Enquanto isso, a economia neoclássica mainstream (levando em conta também os campos ou correntes mais desviantes) já tem uma integração muito melhor. Por exemplo, a teoria dos jogos e a teoria da escolha racional, que é utilizada inclusive para a teoria evolucionária acerca de organismos não humanos, está integrada à análise econômica.

Por outro lado, ao contrário da praxeologia que não conseguiu influenciar fora da economia (portanto, tendo pouca relevância para a sociologia ou a historiografia), a metateoria neoclássica foi expandida para campos além do objeto da economia, sendo o melhor exemplo sua aplicação às estruturas e processos políticos, por meio da teoria da escolha pública.

E, com a emergência da economia comportamental e da neuroeconomia, a integração da economia empírica com as ciências naturais tornará-se ainda maior futuramente.

Logo, conforme o que foi exposto em 2.4 e 2.5, a praxeologia não deve ser aceita, mas a economia neoclássica mainstream (sujeita às críticas científicas pertinentes, quando houver) sim.

3.5 A praxeologia pauta-se erroneamente na introspecção

A praxeologia confere enorme peso epistêmico à nossa introspecção, às intuições básicas que temos sobre nós mesmos, nossa auto-compreensão.

Como vimos anteriormente, para Mises, a ação humana não pode ser interpretada como comportamento explicável por leis científicas, mas apenas enquanto ação propositada livre (no sentido de livre-arbítrio).

Portanto, a praxeologia baseia-se no pressuposto de que a introspecção nos revela que a ação humana é fundamentalmente (qualitativamente) diferente do comportamento de outros organismos e de objetos inanimados no universo.

Ocorre que, se a distinção “aparência vs. realidade” aplica-se à introspecção e à nossa auto-compreensão, isso significa que, apesar de não parecer, a ação humana pode não ser fundamentalmente (qualitativamente) diferente do comportamento de outros organismos e de objetos inanimados no universo, uma vez que todos estes comportamentos estão determinados por leis físicas e contingências químico-biológicas.

E veja que isto não é negar que temos uma experiência de liberdade. Nós temos essa experiência, mas esta é uma representação mental que não nos mostra toda a realidade de como os processos neuroquímicos no cérebro levam aos estados mentais, ou de como os mecanismos psicológicos operam na produção do comportamento.

E nós não precisamos de um conceito indeterminista de livre arbítrio clássico para aceitar a relevância da liberdade de escolha como central à cooperação social voluntária e à construção de uma sociedade mais próspera e satisfatória. Um bom texto para compreender isso, escrito a partir da perspectiva behaviorista em psicologia, pode ser encontrado aqui.

Dessa forma, o fato de termos uma “pré-compreensão” do que concerne ao ser humano (pré-compreensão esta ausente no caso de átomos ou estrelas, por exemplo) é tanto uma bênção quanto um problema. Ao mesmo tempo que isso facilitar compreender o elementar em interação humana (sociológica e econômica) básica, dá uma falsa plausibilidade ao intuitivo, quando, por vezes, o contra-intuitivo é que é verdadeiro.

Logo, conforme o que foi exposto em 2.6, a praxeologia não deve ser aceita, mas a economia neoclássica mainstream (sujeita às críticas científicas pertinentes, quando houver) sim.

4. Conclusão

Cada razão apresentada acima, por si só, é suficiente para rejeitar-se a praxeologia. Tomadas em conjunto, são um argumento ainda mais robusto para rejeitá-la.

Os economistas austríacos mais interessantes (como Steven Horwitz, Peter Leeson e Boetke) não adotam a praxeologia, mas buscam dialogar com a economia neoclássica mainstream. Por outro lado, a economia neoclássica mainstream está assentada em robustas bases metodológicas e epistemológicas, e, para além do que seria sua corrente principal, temos vários campos e/ou correntes relativamente desviantes que contribuem à vitalidade da economia empírica.

Logo, sou contra a praxeologia, e a favor da ciência.

Referências:

(por completar)

Pingback: Anônimo

Parabéns, ótima análise. Muito conhecimento de filosofia, no geral – metafísica, epistemologia -, para mostrar a inviabilidade da teoria.

Discordo do artigo, não sou especialista no assunto, mas vou demonstrar os motivos pelos quais defendo a praxeologia.

Acredito que a melhor forma se trata a economia é através da razão e da lógica. E também acredito que utilizar dados históricos não levam a nada sem alguma teoria como base.

Tem um velho argumento que é assim, como saber se um país é rico por causa dos impostos ou apesar dos impostos? Dados estatísticos ou regressões lineares não levarão a nada, caberá a opinião arbitrária do pesquisador concluir alguma coisa.

Em compensação basta o uso da razão e da lógica para saber que impostos apenas empobrecem a população, que impostos apenas desviam recursos daqueles setores que atenderiam melhor os consumidores para setores escolhidos arbitrariamente por políticos.

Repare que este meu argumento não precisa de nenhuma avaliação empírica, foi feita apenas com base na razão humana e seu desdobramento lógico.

É desta forma que vejo a praxeologia, que nos diz que o ser humano age para sair de um estado menos satisfatório para um mais satisfatório, um axioma auto-evidente com base na razão. E desdobrando este axioma é possível concluir teoremas como toda troca voluntária representa um ganho a ambos. E assim se toda troca voluntária é positiva, então qualquer intervenção por parte de terceiros levará a um estado pior aos indivíduos.

Assim também como é lógico concluir que todo aumento da demanda, sem mudanças na oferta, elevará os preços de um produto.

Repare que apenas utilizando a razão é possível defender algo básico, como a liberdade individual. Enquanto tentativas de criar um método de pesquisa com bases em evidências só servem para confundir e justificar a existência de um governo grande.

Pingback: Meu texto contra a praxeologia e seus críticos | Tabula (não) Rasa & Libertarianismo Bleeding Heart