O deputado relator da PEC 171/93 fez a seguinte declaração ao jornal inglês The Guardian, no dia 29 de junho: “Um dia, chegaremos a um estágio em que será possível determinar se um bebê, ainda no útero, tem tendências à criminalidade, e se sim, a mãe não terá permissão para dar à luz”. A matéria destaca que o deputado Laerte Bessa expressou esperança que, no longo prazo, a ciência resolva os altos níveis de criminalidade do país.

Essa afirmação é bastante problemática, mas, ao mesmo tempo, deveria ser criticada pelas razões corretas.

Pessoas diferentes têm diferentes propensões ao crime por razões genéticas. Um dos motivos é que existem predisposições genéticas a uma maior agressividade que variam entre as pessoas, conforme elas diferem geneticamente entre si, e isso é crucialmente relacionado ao comportamento criminoso. (Há também outras predisposições genéticas relevantes, como aquelas para a Tríade Negra da Personalidade, mas não as discutiremos aqui)

Você poderá ler mais sobre isso mais abaixo, onde revisarei evidências sobre as propensões genéticas ao comportamento agressivo e as variáveis ambientais que as calibram, ao resumir o paper (que é também o capítulo 8º de um livro) “Human Aggression Across the Lifespan: Genetic Propensities and Environmental Moderators” (2011), pelas pesquisadoras Catherine Tuvblad and Laura A. Baker. Para uma prévia, veja o resumo do paper:

“Esse capítulo revisa a recente evidência de influências genéticas e ambientais sobre a agressão humana. Achados de uma grande seleção de estudos de gêmeos e de adoção que tem investigado a arquitetura genética e ambiental do comportamento agressivo são sumarizados. Esses estudos juntos apresentam que cerca de metade (50%) da variância em comportamento agressivo é explicada por influências genéticas tanto em homens quanto em mulheres, com o remanescente 50% de variância sendo explicada por fatores ambientais não compartilhados entre os membros da família. Formas de agressão (reativa, proativa, direta/física, indireta/relacional), métodos de avaliação (observação de laboratório, autorrelato, classificação por pais e professores) e idade dos sujeitos todos parecem ser significantes calibradores da magnitude das influências genéticas e ambientais sobre comportamento agressivo. Nem o design do estudo (design de adoção versus gêmeos) nem o sexo (masculino versus feminino) parecem impactar a magnitude das influências genéticas e ambientais da agressão. Há também alguma evidência de interação gene-ambiente (G x E) tanto de estudos de gêmeos e adoção como de estudos de genética molecular. Várias medidas de adversidade familiar e desvantagem social tem sido encontradas para calibrar as influências genéticas sobre o comportamento agressivo. Achados desses estudos G x E sugerem que nem todos os indivíduos serão afetados no mesmo grau por experiências e exposições, e que predisposições genéticas podem ter efeitos diferentes dependendo do ambiente.” (tradução minha do abstract)

Mas a predisposição genética não funciona de forma automática, pois existe interação gene-ambiente (mais sobre isso no resumo do paper mais abaixo), e também não precisa chegar a uma conclusão que torne certo obrigar pessoas a abortar, pois isso depende de concepções éticas. Além disso, não está claro porque essa seria a melhor forma de combater a criminalidade em comparação com trabalhar outras variáveis. Como Steven Pinker deixa bem claro em sua análise feita no livro “Os Anjos Bons da Nossa Natureza”, a redução secular da violência entre os países que vieram a se tornar os mais desenvolvidos do mundo foi causada por diversos fatores, não tendo sido necessário esperar por abortos seletivos forçados.

Como em bioética me alinho com aqueles que defendem que os processos biológicos não precisam ser mantidos intocáveis, mas ao contrário podem (e mesmo devem) ser postos sob controle deliberado humano (preferencialmente atribuindo robustos direitos ao indivíduo para controle de sua própria reprodução), questões interessantes surgem em relação ao aborto e em relação à engenharia genética via reprodução assistida no que diz respeito à predisposição genética da agressão.

Em relação ao aborto, quando for possível fazer uma análise de predisposição comportamental genética mais acurada previamente ao parto, e permitido o aborto por simples vontade da mulher, as famílias podem decidir voluntariamente interromper uma gravidez com base nesse tipo de informação.

Em relação à reprodução assistida e afins, técnicas de engenharia genética permitirão planejar uma gravidez já selecionando para uma personalidade menos predisposta à agressividade por meio de engenharia genética. (E esse tipo de prática “artificial” de reprodução, onde a genética seria escolhida deliberadamente ao invés de aleatoriamente, demanda algumas restrições éticas mais rigorosas que a da simples não interferência com a livre escolha, por exemplo há uma forte razão moral para eliminar, da composição genética ou epigenética da população, um gene ou uma expressão gênica que seja altamente relacionado com o sadismo criminoso, mas não vamos discutir esse ponto aqui)

Penso que a informação oferecida às famílias deva destacar a calibragem ambiental da predisposição genética, para que as decisões (sobre aborto ou engenharia genética via reprodução assistida e afins) sejam suficientemente informadas.

Já apontei no texto “A eugenia aplicada à reprodução humana é impossível? E os direitos humanos tem algo a ver com isso?” como a Corte Européia de Direitos Humanos decidiu, no caso Costa and Pavan v. Italy (parágrafo 57 da sentença), que o desejo de ter um filho saudável, e de usar a reprodução medicamente assistida e o diagnóstico de pré-implantação para tanto, estaria dentro da esfera de proteção do direito ao respeito pela vida privada e familiar (art. 8 da Convenção Européia dos Direitos do Homem). No caso concreto mencionado, desejo de não ter filhos que sofressem de fibrose cística. Penso que o desejo de ter um filho menos agressivo entre também na esfera do direito ao respeito pela vida privada e familiar como consagrado em constituições nacionais e tratados internacionais de direitos humanos pelas mesmas razões consideradas nessa decisão.

De outro lado, a escolha de parceiros “reprodutivos” (isto é, das “mães” ou “pais” que uma pessoa quer ter para seus filhos) já é muitas vezes orientada pela seleção de características desejáveis no parceiro em potencial, o que, invariavelmente, também pode recair sobre características herdáveis geneticamente, sendo uma delas a agressividade.

A título de exemplo, para mostrar que isso pode ter um efeito mais macro que o geralmente suposto, se um ambiente social/cultural muda e passa a desfavorecer o uso da violência, é de se esperar que pessoas mais (predispostas a serem) violentas deixem de ter vantagens reprodutivas em relação às pessoas menos (predispostas a serem) violentas, e talvez tenham até mesmo menor sucesso reprodutivo; em ambos os casos, a composição genética em relação à predisposição agressiva melhora por intermédio de coevolução gene-cultura, alcançando uma nova (e melhorada) frequência de distribuição dos traços na população onde essa predisposição é menos frequente em relação ao estado anterior.

Portanto, entendo que a posição bioética mais correta é a que analisa, quando isso se torna possível, os efeitos de decisões específicas sobre a composição genética ou a expressão gênica (epigenética) da própria prole ou de uma população inteira, para fins de avaliar a decisão como boa ou má. Esse é mais um fator a ser considerado, tendo em vistas as repercussões que ocasiona para o bem-estar humano, ainda que não seja o único e não necessariamente precise ser o principal dependendo do que se está avaliando.

***

Abaixo, resumo o paper (que é também o capítulo 8º de um livro) “Human Aggression Across the Lifespan: Genetic Propensities and Environmental Moderators” (2011), pelas pesquisadoras Catherine Tuvblad and Laura A. Baker, que revisa a evidência existente em relação às propensões genéticas à agressão e aos fatores ambientais que calibram a expressão dessas propensões. Desse modo, entendo que anteriormente ao debate bioético precisamos estabelecer a melhor evidência disponível em relação à variação genética humana e seu impacto sobre o bem-estar das pessoas.

(Optei por traduzir “moderators” como “calibradores” para ficar mais claro que os fatores ambientais que moderam as propensões genéticas estão calibrando-as, ajustando-as, etc. A palavra “calibrar” em português seria a que mais claramente expressa a ideia.)

Como a determinação das propensões genéticas à agressão é objeto de estudo da genética comportamental, é importante primeiro que eu esclareça ao leitor alguns conceitos, enquanto certamente não poderei aqui fazer uma explicação mais detalhada de alguns pontos:

a) Herdabilidade: o quanto da variância entre as pessoas para certo traço é explicada pela diferença genética entre elas. Se nós dissermos que um traço comportamental é 50% herdável, isso não significa que metade do comportamento da pessoa é genético e metade é ambiental (esse desmembramento sequer é possível por sua causação não ser linear). O que isso realmente significa é que metade da diferença entre as pessoas é que é genética.

b) Ambiente não compartilhado: Tudo o que aconteceu com você e não aconteceu com seu irmão (p. ex. diferentes experiências de socialização com colegas da mesma idade na infância, diferentes desenvolvimentos uterinos, até mesmo eventos puramente aleatórios). Contribui para diferença.

c) Ambiente compartilhado: Tudo o que você e seu irmão tiveram em comum (p. ex. renda familiar). Contribui para semelhança.

d) Efeitos genéticos aditivos x não aditivos: Aditivo é quando não há alelos dominantes ou recessivos, de modo que os efeitos dos alelos diferentes são somados. Não aditivo é quando há alelos dominantes e recessivos, de modo que o efeito de um alelo dominará o do outro. (Lembra da aula de biologia no colégio?)

e) Cálculo da herdabilidade: Nos estudos da adoção, o quanto os irmãos biológicos excedem em semelhança os irmãos adotivos é tomado como evidência de influências genéticas herdáveis (enquanto a semelhança entre irmãos adotivos é indicativo de ambiente compartilhado). Nos estudos de gêmeos, o quanto a semelhança entre irmãos gêmeos monozigóticos supera a dos gêmeos dizigóticos é tomada como evidência de influências genéticas herdáveis.

Todas as referências feitas de papers estão indo para links com o resumo ou com acesso integral ao texto do paper para que o leitor possa ter acesso mais fácil às fontes, com exceção das referências de livros, que estão sendo direcionadas para as referências do paper original (conforme originalmente assim estava no paper). O resumo do paper seguirá a ordem de tópicos nele constantes, que é a seguinte:

I. Herdabilidade da agressão: Estudos de gêmeos e de adoção.

A. A herdabilidade varia dependendo do sexo?

B. A herdabilidade muda com a idade?

C. As herdabilidades variam entre os métodos de estudo?

D. As herdabilidades variam entre as formas de agressão?

E. As herdabilidades variam dependendo do design do estudo (se é um estudo de gêmeos ou de adoção)?

F. Críticas aos estudos de adoção e de gêmeos: premissas e generalizabilidade

II. Interação gene e ambiente (G x E) em comportamento agressivo

A. Potenciais calibradores da influência genética encontrados em estudos de adoção e de gêmeos

1. Adversidade familiar e desvantagem social

2. Exposição à mídia violenta

3. Uso de bebida alcoólica

III. Genes específicos para comportamento agressivo: achados de estudos de genética molecular

A. Interação G x E envolvendo genes específicos para comportamento agressivo:

IV. Conclusões

Boa leitura!

***

I. Herdabilidade da agressão: Estudos de gêmeos e de adoção.

Os estudo revisados incluem estudos de gêmeos criados juntos e estudos de indivíduos adotados e dos membros de suas famílias adotiva e biológica.

Os estudos de gêmeos separados no nascimento e criados separadamente, apesar de serem a ferramenta mais poderosa para separar efeitos genéticos e ambientais no comportamento humano, são raros e não tem estudado o comportamento agressivo extensivamente. Mas vários estudos de adoção e cerca de duas dezenas de estudos de gêmeos criados juntos analisaram especificamente a influência genética e ambiental na agressão em amostras não seletivas da América do Norte e da Europa que são razoavelmente representativas da população geral.

O paper contém duas tabelas que sumarizam os resultados desses dois conjuntos de estudo: A tabela 8.1 resume os resultados dos estudos de adoção e a tabela 8.2 os dos estudos de gêmeos. Todos estes estudos examinaram especificamente as influências genéticas e ambientais sobre comportamento agressivo, sendo que vários deles usam grandes amostras e são de caráter longitudinal. Três dos estudos de gêmeos foram projetados para estudar resultados agressivos e antissociais, e são contínuos: 1) o Twin Study of Risk Factors for Antisocial Behavior, nos Estados Unidos; 2) Environmental Risk Longitudinal Twin Study (E-risk study) no Reino Unido; 3) o Minnesota Study of Twins and Families (MFTS), nos Estados Unidos.

Há poucas meta-análises dos estudos de gêmeos e de adoção sobre comportamento agressivo e sobre um mais amplo construto (psicológico) de comportamento antissocial. Mas a evidência é considerável, baseada em uma variedade de definições do comportamento agressivo de crianças a adultos, para propensão genética à agressão. Exemplos de meta-análises ou revisões da literatura pertinente:

Miles and Carey, 1997: meta-análise de 24 estudos de gêmeos e de adoção; resultado foi que a genética explica metade da variância total em comportamento agressivo e o ambiente não compartilhado explica a outra metade.

Rhee and Waldman (2002): sumarizou conclusões de 51 estudos de gêmeos e de adoção sobre comportamento criminoso, delinquência, psicopatia, desordem de conduta, e desordem de personalidade antissocial, assim como comportamento agressivo em crianças, adolescentes e adultos; o resultado foi que a genética explica 41% da variância em comportamento antissocial, o ambiente compartilhado explica 16% e o restante 43% de variância seria explicado por ambiente não compartilhado.

Burt, 2009: revisou 19 estudos de adoção e de gêmeos com amostras de crianças e adolescentes, excluindo as de adultos; a genética explicou 65%, o ambiente compartilhado explicou 5% e ambiente não compartilhado explicou o restante 30% da variância em comportamento agressivo.

A. A herdabilidade varia dependendo do sexo?

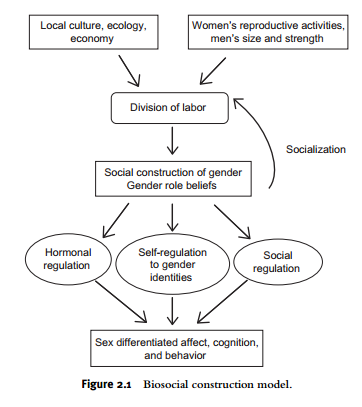

É bem-documentado que os homens são muito mais prováveis em relação às mulheres de se engajarem em muitas formas de agressão (Moffitt et al., 2001; Rutter et al., 2003). Isso torna interessante saber se as mesmas influências genéticas e ambientais são importantes em ambos os sexos e se a magnitude desses efeitos diferem entre eles. É possível investigar se há fatores específicos ao sexo.

Em relação à especificidade ao sexo, isso é referido como sex-limitation or sex-limited effects, e pode ocorrer de duas formas:

1) Diferenças sexuais qualitativas: diferentes genes e/ou diferentes influências ambientais operam em cada um dos sexos. Para investigá-las, são precisos apenas dados sobre pares de gêmeos do mesmo sexo.

2) Diferenças sexuais quantitativas: as influências ambientais ou genéticas são as mesmas, mas o que muda é a magnitude relativa dos seus efeitos entre os sexos. Para investigá-las, são precisos dados sobre pares de gêmeos do sexo oposto, de modo que se possa efetuar uma comparação.

Caso as influências genéticas sejam qualitativas, os gêmeos de sexos opostos serão menos geneticamente similares para o traço que gêmeos dizigóticos.

Diferenças quantitativas de sexo podem ser avaliados entre pelo menos 18 dos estudos compilados, que apresentam correlações de irmãos e/ou gêmeos separadas por sexo. Entre esses, 12 permitem investigar diferenças qualitativas.

As correlações médias de gêmeos entre esses 18 estudos, considerado os respectivos tamanhos das amostras, apresentam correlações bastante similar para pares do mesmo sexo idênticos ou não idênticos, indicando inexistir quaisquer diferenças quantitativas de sexo consideráveis em agressão. Isso é consistente com resultados dos estudos que formalmente testaram as diferenças quantitativas de sexo (p. ex. Baker et al., 2008; Czajkowski et al., 2008; Eley et al., 1999; Finkel and McGue, 1997; Tackett et al., 2009; Tuvblad et al., 2009). Poucos estudos reportam diferenças significativas em herdabilidade de agressão para homens e mulheres, e esses que as encontram são principalmente de amostras mais jovens (p. ex. Hudziak et al., 2003; van Beijsterveldt et al., 2003; Vierikko et al., 2004).

Logo, apesar das diferenças sexuais consistentes em níveis médios de agressão, a subjacente etiologia (isto é, origem) do comportamento agressivo parece ser bastante similar em ambos os sexos. Podem haver ainda diferenças biológicas e sociais entre os sexos que devem explicar os maiores níveis médios de agressão em homens, ainda que os mesmos genes e os mesmos fatores ambientais pareçam explicar as diferenças individuais em agressão dentro de cada sexo no mesmo grau.

Uma questão interessante que não tem sido abordada ainda é em que extensão podem existir diferenças sexuais nos “calibradores” dos fatores genéticos. Em outras palavras, podem haver diferentes circunstâncias ou experiências em homens e mulheres que levam a maior expressão de predisposições genéticas para agressão. Por exemplo, ciúme sexual pode estimular a propensão genética agressiva em maior extensão em homens que em mulheres, enquanto ameaças a recursos pode ser um calibrador mais importante das influências genéticas em mulheres comparadas aos homens.

B. A herdabilidade muda com a idade?

Muitos estudos incluídos em ambas as tabelas envolvem crianças de 12 anos de idade ou mais jovens. Isso sugere a necessidade de mais estudos examinando a herdabilidade do comportamento agressivo em adolescentes e adultos. Ainda assim os estudos listados vão da infância à idade adulta e é útil verificar a magnitude das correlações de gêmeos entre as diferentes faixas etárias.

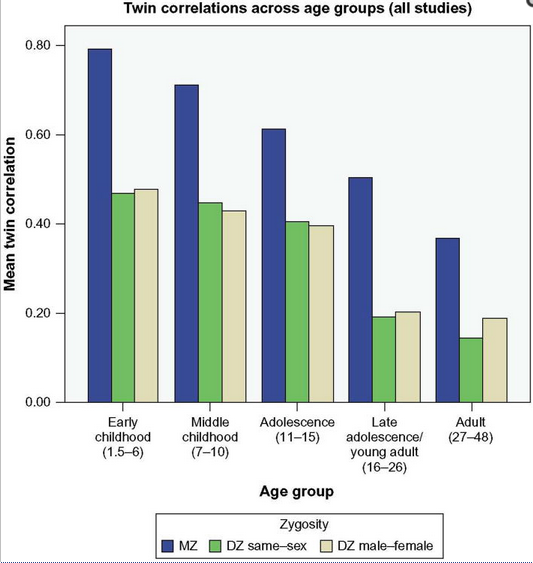

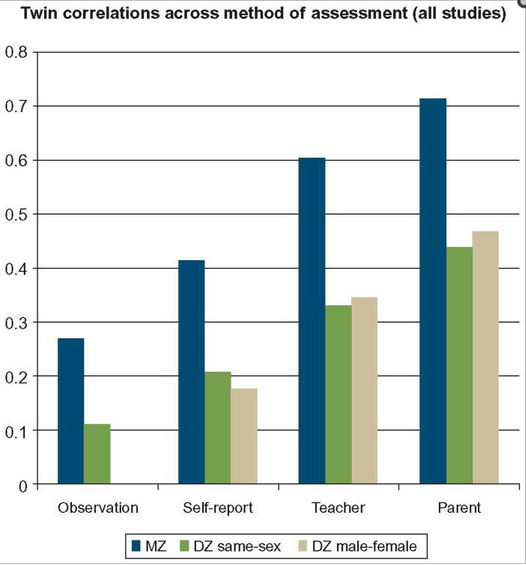

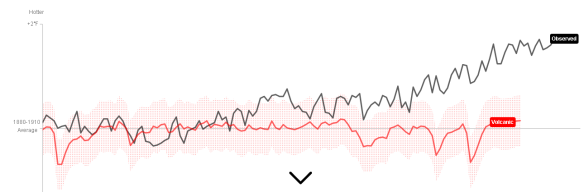

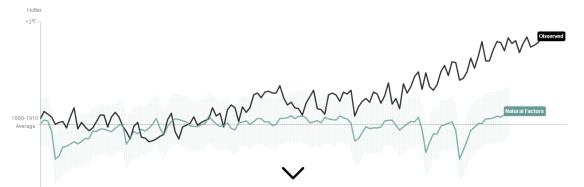

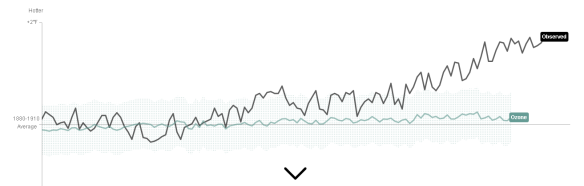

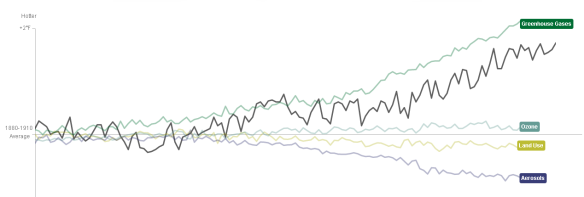

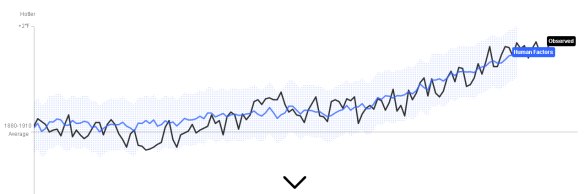

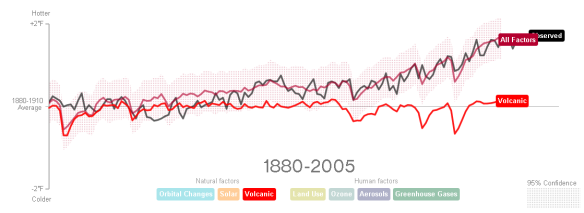

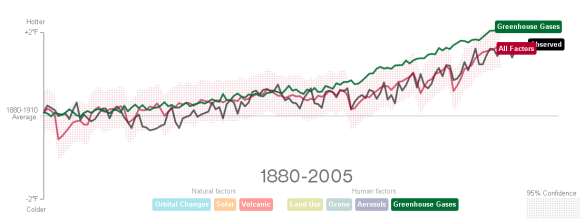

Figura 8.1 do paper

Na tabela acima, as correlações são sumarizadas de acordo com 5 faixas etárias: tenra infância (1,5-6 anos), infância (7-10 anos), adolescência (11-15 anos), adolescência tardia e jovem adulto (16-26 anos) e maturidade/idade adulta (27-48 anos).

Os resultados mostram que o comportamento agressivo é claramente influenciado por fatores genéticos ao longo de todo o ciclo de vida, uma vez que as correlações de gêmeos monozigóticos excedem aquelas dos gêmeos dizigóticos em todas as faixas etárias. Também a falta de diferenças sexuais qualitativas é evidente. Entretanto, tanto as correlações dos monozigóticos quanto a dos dizigóticos declinam ao longo do desenvolvimento, sugerindo que a importância dos efeitos do ambiente compartilhado vão declinando na passagem da infância à adolescência até a idade adulta.

O comportamento agressivo na infância é influenciado por fatores genéticos em todos os estudos, e muitos desses também reportam influências do ambiente compartilhado (p. ex. Baker et al., 2008; Eley et al., 1999; Hudziak et al., 2003; Schmitz et al., 1995; Simonoff et al., 1998; Tuvblad et al., 2009; van den Oord et al., 1996; Vierikko et al., 2004; para uma exceção, veja: Dionne et al., 2003; Taylor, 2004). Já os estudos incluindo gêmeos adolescentes (mais jovens que 19 anos de idade) em muitos casos não reportam qualquer influência do ambiente compartilhado (p. ex. Button et al., 2004; Cho et al., 2006; Gelhorn et al., 2006; Tackett et al., 2009), e o mesmo ocorre com os de adultos (p. ex.,Coccaro et al., 1997; Finkel and McGue, 1997; von der Pahlen et al., 2008; para uma exceção veja: Czajkowski et al., 2008).

O padrão geral indica que influências genéticas para o comportamento agressivo tornam-se cada vez mais importante quando a idade aumenta, enquanto efeitos de ambiente compartilham tornam-se cada vez menores.

Burt, 2009: nesta meta-análise de vários estudos, as influências genéticas aumentaram de 55,2% na faixa etária de 1-5 anos para 62,7% na faixa etária de 6-10 anos até 62,9% na faixa de 11-18 anos, enquanto as influências do ambiente compartilhado foram, respectivamente, diminuindo de 18,7% para 13,9% até 2,7%.

O padrão de diminuição no ambiente compartilhado e aumento concomitante da herdabilidade durante o desenvolvimento é relativamente comum para habilidades cognitivas e traços de personalidade (Bartels et al., 2002; Loehlin, 1992;Plomin et al., 2001; Scarr and McCartney, 1983), e também já foi encontrado para outros fenótipos incluindo comportamento pró-social (Knafo and Plomin, 2006).

Uma questão importante na hora de avaliar estes resultados é que o método para estudar agressão variam ao longo das faixas etárias, pois os estudos de crianças tendem a se basear em classificações por professores e pais, enquanto estudos de adultos (e alguns dos adolescentes mais velhos) baseiam-se mais em métodos de autorrelatos (self-report). Isso dificulta separar efeitos da idade em relação aos efeitos que surgem de diferentes métodos de estudo. Portanto, é possível que o aumento da herdabilidade esteja também relacionado às diferenças metodológicas, o que levaria, por exemplo, a uma sobreestimativa dos efeitos do ambiente compartilhado pelos pais, atenuando a estimativa da herdabilidade na infância.

C. As herdabilidades variam entre os métodos de estudo?

Como afirmado acima, os estudos de crianças tendem a se basear em classificações por professores e pais, enquanto estudos de adultos (e alguns dos adolescentes mais velhos) baseiam-se mais em métodos de autorrelatos (self-report).

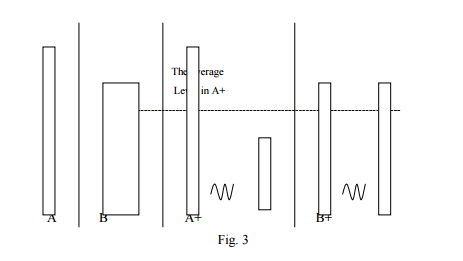

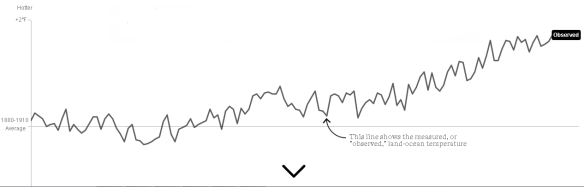

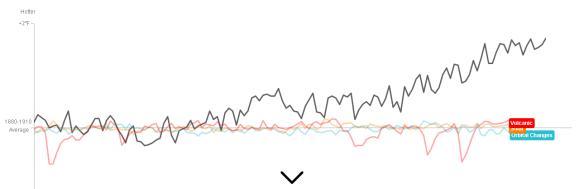

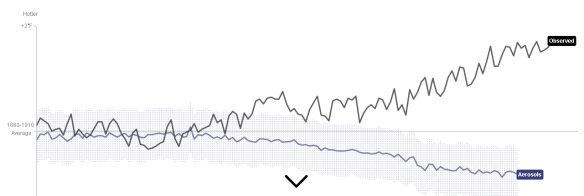

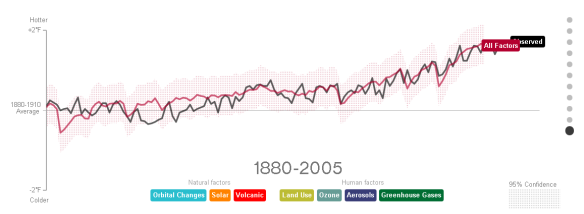

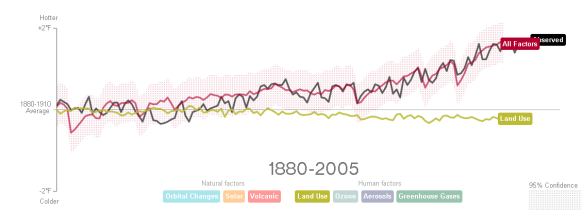

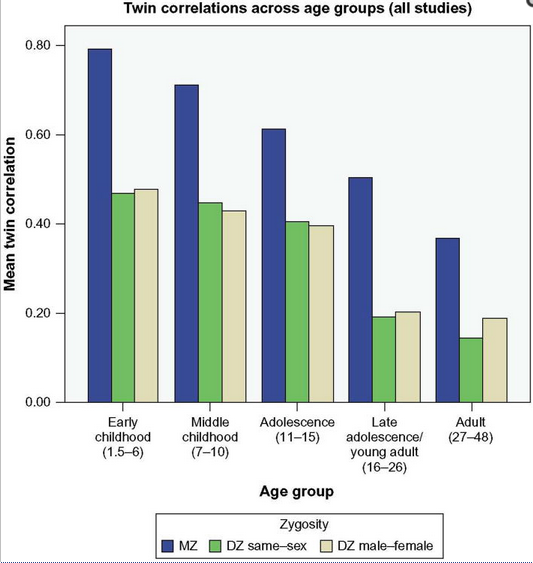

Figura 8.2 do paper

As correlações de gêmeos estão sumarizadas na tabela acima, de acordo com observação laboratorial, autorrelatos, classificação por professores, e classificação por pais/cuidadores. Como se vê, as correlações – e assim as estimativas das influências genéticas e ambientais para a agressão – variam entre os métodos de estudo.

Observação de laboratório: A herdabilidade explica aproximadamente 32%, efeitos genéticos dominantes (não aditivos) explicam aproximadamente 10% e o ambiente não compartilhado explica o remanescente 58% da variância.

Autorrelatos: A herdabilidade explica 40% e o ambiente não compartilhado explica os restantes 60%.

Classificação por professores: A herdabilidade explica 54%, ambiente compartilhado explica 6% e ambiente não compartilhado explica os restantes 40% da variância.

Classificação por pais/cuidadores: herdabilidade explica 54%, ambiente compartilhado explica 17% e ambiente não compartilhado explica os restantes 29%. Neste caso, é onde há maior influência familiar, pois esta explica 71% da variância (efeito combinado de genes + ambiente compartilhado).

Uma observação que eles fazem quanto a isso é que se trata de uma abordagem descritiva, e que uma modelagem formal seria necessária para determinar quão bem essas estimativas descrevem os dados observados. Essa abordagem também não permite teste de hipóteses diferentes.

Alguns estudos de gêmeos específicos utilizam múltiplos classificadores em seu design, e ilustram como a mensuração dessas influências varia dependendo do método de estudo.

Tackett et al., 2009: Usando dados de autorrelato, similaridade de gêmeos para agressão relacional foi influenciada somente por fatores genéticos, que explicavam 49% da variância; quanto usando dados de classificações de mães biológicas, tanto a genética quanto o ambiente compartilhado foram importantes, enquanto os autorrelatos dos jovens davam como significantes a genética e o ambiente não compartilhado.

Para além do viés do avaliador, que pode resultar em inflar a semelhança dos gêmeos quando se utiliza avaliadores individuais para múltiplas crianças, esses padrões variáveis de influência genética e ambiental poderiam ser resultados de diferentes avaliadores reportando diferentes aspectos do comportamento agressivo da criança. Isso poderia surgir em parte porque os indivíduos se comportam diferente em situações diferentes (p. ex. escola x casa) ou porque alguns tipos de comportamentos agressivos são mais prováveis de serem percebidos (p. ex. agressão física) que outros tipos mais sutis ou cobertos (p. ex. agressão relacional). Diferentes avaliadores fornecem importantes e únicos dados de informação sobre comportamento. Um professor mais provavelmente compara o comportamento da criança com os pares dela, enquanto um pai mais provavelmente compara com o de seus irmãos (Bartels et al., 2003). A despeito da fonte desses resultados discrepantes entre os métodos, destaque-se que importa quem está fazendo a avaliação.

D. As herdabilidades variam entre as formas de agressão?

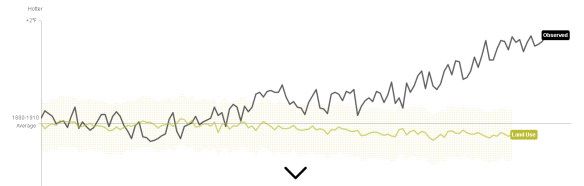

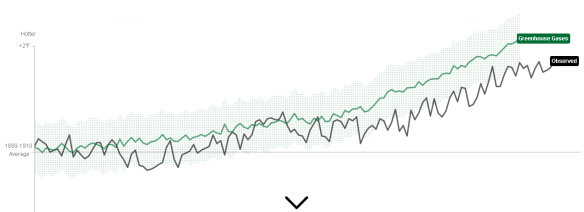

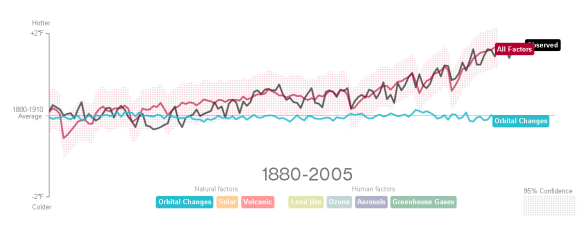

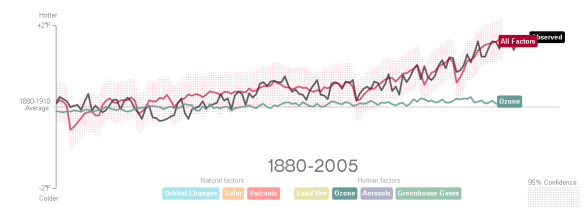

Diferentes tipos de comportamento agressivo foram investigados em estudos de adoção e de gêmeos, com distinções importantes entre: formas reativas x proativas de agressão; agressão física/direta x relacional/indireta.

| Forma de agressão |

Descrição |

| Reativa/hostil/afetiva |

Respostas frustradas ou de raiva para uma ameaça real ou percebida |

| Proativa/instrumental |

Planejamento, o motive do ato estende-se além de machucar a vítima |

| Direta/física |

Intencionalmente causar dor ou dano à vítima |

| Indireta/relational |

Manipulação social relacional, tal como fofoca ou exclusão pelo grupo de pares |

Figura 8.3 do paper (tradução minha)

É provável que existam diferentes etiologias (isto é, origens) para diferentes formas de agressão, por exemplo, reações defensivas para estímulos ameaçadores podem ser mais ambientalmente influenciadas, enquanto formas proativas, mais planejadas, podem ser mais geneticamente influenciadas (Tuvblad et al., 2009).

A agressão reativa envolve maior impulsividade, alto excitamento emocional, e uma inabilidade de regular ou controlar afeto, enquanto a proativa é uma forma mais regulada e instrumental, com mais expectativas positivas sobre os resultados da agressão (Dodge, 1991; Dodge and Coie, 1987; Schwartz et al., 1998). Ambas são influenciadas por genética e ambiente não compartilhado, mas sua correlação genética é significativamente menor que 1.0, de modo que há alguma especificidade genética para cada uma delas. E cada uma exibe diferentes padrões de desenvolvimento nessas influências (Baker et al., 2008; Tuvblad et al., 2009), de modo que a estabilidade ambiental e genética diferem entre elas.

Tuvblad et al., 2009: uma das poucas análises longitudinais desses construtos, a variância em estabilidade em agressão reativa da infância à adolescência pode ser explicada 48% pela genética, 11% pelo ambiente compartilhado e 41% pelo ambiente não compartilhado, enquanto a continuidade em agressão proativa foi explicada 85% pela genética.

A agressão relacional, por envolver manipulação social, é frequentemente mais indireta que outras formas de agressão (Crick and Grotpeter, 1996). Ela é influenciada por fatores genéticos, tanto no autorrelato (49%) como nas avaliações parentais (meninos: 42%; meninas: 21%). Entretanto, ao contrário das formas mais diretas de agressão, a relacional também é influenciada pelo ambiente compartilhado, mas somente nos relatos parentais (meninos: 22%; meninas: 46%), e não em medidas de autorrelato (Tackett et al., 2009).

Outros estudos baseados em medidas multifatoriais de agressão sugerem alguma variabilidade nas estimativas de herdabilidade entre as subsescalas, enquanto os padrões não são inteiramente consistente entre os estudos.

Esses achados juntos – menos que perfeita correlação genética entre as formas proativas e reativas, suas diferentes etiologias no desenvolvimento, e os efeitos de ambiente compartilhado significantes apenas em agressão relacional – fornecem apoio pelo menos para alguma distinção etiológica ambiental e genética entre formas diferentes de agressão. Os mecanismos que subjazem a agressão mais direta e planejada, e frequentemente sua expressão física, em alguma extensão devem ser diferentes daqueles para comportamentos agressivos reativos ou indiretos. Contudo, nenhum estudo tem examinado a sobreposição genética e ambiental entre agressão relacional e outras formas tais como a proativa e a reativa.

E. As herdabilidades variam dependendo do design do estudo (se é um estudo de gêmeos ou de adoção)?

Alguns estudos apenas examinam a herdabilidade do comportamento agressivo usando o design de estudo de adoção (a grande maioria é de gêmeos). Por meio de comparação entre os resultados das tabelas com os estudos, fica claro que as estimativas de herdabilidade e de ambiente compartilhado são muito similares. Isso está em linha com uma meta-análise de comportamento agressivo e antissocial que não encontrou nenhuma diferença entre estudos de adoção e de gêmeos (Rhee and Waldman, 2002). Portanto, a herdabilidade do comportamento agressivo não varia com o design do estudo, se de gêmeos ou de adoção.

F. Críticas aos estudos de adoção e de gêmeos: premissas e generalizabilidade

Os estudos de gêmeos e de adoção contém premissas que são importantes para considerar quando revisando seus achados. Nos estudos de adoção, seriam: 1) colocação randômica dos adotados em lares adotantes; 2) generalizabilidade.

A colocação seletiva para certas características (por exemplo, quando há semelhanças entre pais biológicos e adotivos) pode levar a inflacionar as correlações entre irmãos adotivos, sobreestimando os efeitos do ambiente compartilhado. Enquanto tal ajuste pode ocorrer para características físicas (incluindo raça), colocação seletiva direta é improvável de ser feita para comportamento agressivo (crianças com pais biológicos mais agressivos não são mandadas para casas com pais adotivos mais agressivos). Então, é improvável que as medidas estejam enviesadas como resultado de colocação seletiva.

Quanto à generalizabilidade, pais adotivos tendem a estar em boa saúde e vir de níveis socioeconômicos mais altos, de modo que nem sempre achados de estudos de adoção podem ser inquestionavelmente generalizados para a inteira população (Rutter, 2006). Crianças adotadas estão em maior risco de cometerem agressão comparadas às não adotadas, uma vez que os pais biológicos podem ter taxas maiores de comportamentos desordenados, incluindo uso de drogas, ofensas criminais e agressão (Cloninger et al., 1985; Lewis et al., 2001). As crianças adotadas tem maiores scores de agressão comparadas às não adotadas (Deater-Deckard and Plomin, 1999; van der Valk et al., 1998) . Os maiores níveis de agressão em adotados em Deater-Deckard and Plomin, 1999, ocorrem a despeito do fato de que as características das famílias adotivas eram representativas das famílias com criança na região metropolitana na cidade de Denver, e que as características demográficas dos avós adotivos e dos avós biológicos eram similares em relação ao nível ocupacional e educacional. Portanto, os maiores scores de agressão entre adotados, e a maior afluência e heterogeneidade étnica em pelo menos algumas amostras de estudos de adoção, fazem com que sua generalizabilidade em relação à uma população mais ampla possa ser questionada.

Quanto à generalizabilidade dos estudos de gêmeos: gêmeos e não gêmeos experimentam similares taxas de desordens psiquiátricas, e problemas emocionais e comportamentais (Gjone and Novik, 1995;Moilanen et al., 1999; Simonoff et al., 1997; van den Oord et al., 1995). Não foram encontradas diferenças médias entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos em agressão reativa ou proativa (Baker et al., 2008;Tuvblad et al., 2009). Portanto, pode ser assumido que gêmeos e não gêmeos exibem iguais taxas de comportamento agressivo.

Mas há duas maneiras em que gêmeos diferem de não gêmeos: 1) menor peso no nascimento, devido à menor extensão da gestação (Plomin et al., 2001); 2) desenvolvimento mais lento da linguagem (Rutter and Redshaw, 1991).

O peso do nascimento tem um efeito mínimo sobre performance acadêmica, tendo sido avaliado para gêmeos em relação ao que é o peso normal de nascimento para gêmeos (Christensen et al., 2006). Entretanto, crianças com complicações de nascimento são mais prováveis de desenvolver comportamento agressivo e antissocial (Raine, 2002). Contudo, as complicações de nascimento podem não sozinhas predispor a esse tipo de comportamento, mas precisar da presença de um fator de risco ambiental (p. ex. escasso cuidado parental, rejeição materna). Portanto, o relacionamento entre complicações no nascimento e comportamento agressivo e antissocial perpasse fatores de risco ambientais (Hodgins et al., 2001; Raine et al., 1997).

Além desse aspecto, pode-se tentar questionar as premissas do estudo clássico de gêmeos, que são: 1) pressuposto de ambiente iguais; 2) acasalamento randômico; 3) falta de correlação ou interação entre influências genéticas e ambientais.

Quanto ao pressuposto de ambientes iguais: A inferência de que, se gêmeos monozigóticos são mais similares que os dizigóticos, então a diferença é causada por efeitos genéticos, baseia-se em que a similaridade causada ambientalmente seja igual para gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Se esse pressuposto for violado, mais altas correlações entre gêmeos monozigóticos poderiam ser devidas a fatores ambientais, ao invés de genéticos, e a estimativa da herdabilidade seria sobreestimada (Plomin et al., 2001).

Os estudos de gêmeos reportam que o pressuposto de ambientas iguais se realiza para inúmeros fenótipos, tais como atividade física, comportamento alimentar, desordens psiquiátricas (Eriksson et al., 2006; Hettema et al., 1995; Kendler et al., 1993; Klump et al., 2000; Xian et al., 2000), incluindo psicopatologia infantil e adolescente, como comportamento antissocial (Cronk et al., 2002;Jacobson et al., 2002; Tuvblad et al., 2011) e comportamento agressivo (Derks et al., 2006).

Quanto à premissa de acasalamento randômico para agressão em pais de gêmeos, é preciso notar que acasalamento seletivo (assortative mating), isto é, não randômico, pode aumentar a semelhança entre gêmeos dizigóticos, mas não dos monozigótiocos, o que enviesa as estimativas de ambiente compartilhado para cima e os efeitos genéticos aditivos para baixo. Uma correlação significante entre esposos para um traço particular frequentemente é interpretada como acasalamento seletivo (Maes et al., 1998). Esse pressuposto provavelmente é violado em relação ao comportamento agressivo e antissocial, pois foram encontradas correlações significantes entre espostos sugerindo que existe acasalamento seletivo para esse domínio comportamental (Krueger et al., 1998; Maes et al., 2007; Taylor et al., 2000).

Contudo, como os efeitos de ambiente compartilhado são negligenciáveis em estudos de gêmeos de comportamento agressivo, qualquer acasalamento seletivo para agressão não está resultando em sobrestimar grandemente o ambiente compartilhado quando considerando esses estudos em conjunto. É possível, por outro lado, que influências genéticas estejam sendo subestimadas e possam ser maiores que 50% que as meta-análises e nosso sumário sugerem.

Quanto ao pressuposto da aditividade (não interação) e não correlação entre influências ambientais e genéticas, é possível que algumas predisposições genéticas estejam associadas com certos tipos de ambientes sociais ou experiências, levando a uma correlação entre genes e ambientes, ou correlações G x E (a interação gene e ambiente, ou interação G x E, será discutida na próxima parte).

As correlações G x E podem surgir de três diferentes maneiras (Scarr and McCartney, 1983):1) correlação G x E passiva ocorre quando os genes se sobrepõem entre pais e seua prole, por exemplo, uma criança com pais agressivos herda suscetibilidade genética à agressão bem como experiências de um ambiente de cuidado adverso, e uma correlação desse tipo foi encontrada em um estudo de influências genéticas e ambientais sobre cuidado maternal (Neiderhiser et al., 2004); 2) correlação G x E reativa/evocativa pode surgir quando as características de uma criança específica tendem a elicitar uma resposta particular do ambiente, por exemplo, crianças agressivas tendem a elicitar mais afeto negativo e dura disciplina de seus pais (Ge et al., 1996; O’Connor et al., 1998), e em um recente estudo de gêmeo a associação entre crítica parental e comportamento antissocial adolescente foi reportada como inteiramente geneticamente influenciada, sendo que aproximadamente metade da contribuição genética para essa associação foi explicada pela agressão anterior do adolescente, portanto, agressão infantil parece elicitar um cuidado parental negativo seguido por um comportamento antissocial adolescente, indicando uma correlação G x E evocativa (Narusyte et al., 2006); 3) correlação G x E ativa é definida como o processo pelo qual um indivíduo busca ativamente situações ambientais que sejam mais proximamente ajustadas ao genótipo da pessoa, por exemplo, isso tem sido sugerido para o comportamento de ingestão de bebida alcoólica em adolescentes, especificamente entre moças (Loehlin, 2010).

Se a premissa de inexistência de correlação G x E for violada, as estimativas de herdabilidade para agressão em estudos de gêmeos podem incluir tanto efeitos genéticos aditivos como os efeitos da própria correlação, de modo que as estimativas de herdabilidade estariam infladas. Para além desses exemplos específicos citados, poucos estudos examinaram os efeitos de correlação G x E em agressão, sendo difícil dizer qual exatamente a extensão de seus efeitos sobre as estimativas de herdabilidade em estudos de gêmeos.

II. Interação gene e ambiente (G x E) em comportamento agressivo

A interação G x E, por definição, é um termo estatístico indicando que efeitos genéticos sobre um dado fenótipo dependem de fatores ambientais ou vice-versa. A expressão gênica, por exemplo, pode ser calibrada pelas experiências do indivíduo ou exposição a certos ambientes. De outra forma, vários indivíduos podem responder diferentemente à mesma exposição ambiental porque possuem diferentes genótipos.

Se a interação G x E não for levada em conta, as estimativas de herdabilidade tenderão a estar enviesadas, enquanto a direção do viés depende de se as influências ambientais calibradoras sejam da variedade compartilhada ou não-compartilhada.

Os dois métodos mais frequentes de teste para interações G x E em estudos de adoção e gêmeos incluem: 1) a abordagem de níveis médios (mean levels approach), testando se os valores médios de um fenótipo diferem entre diferentes combinações de risco genético e configurações ambientais; 2) uma moderated variance components approach, examinando se variância genética e ambiental para um traço varia entre diferentes configurações ambientais mensuradas.

Diferentes padrões podem emergir dessas abordagens. Por exemplo, é possível que certos ambientes adversos (p. ex. baixo status socioeconômico) possa levar a alguns genes exercerem mais fortes efeitos (afetando os níveis médios), enquanto no geral, a variância relativa explicada pelos genes (herdabilidade) seja maior em outros ambientes (p. ex. alto status socioeconômico).

A. Potenciais calibradores da influência genética encontrados em estudos de adoção e de gêmeos

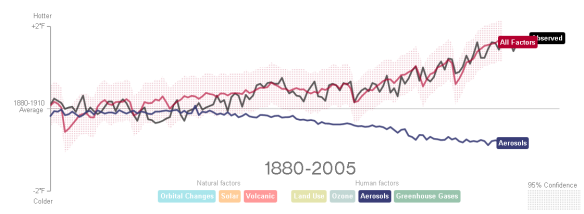

1. Adversidade familiar e desvantagem social

A interação G x E para agressão foi encontrado em vários dos estudos mais antigos de adoção, usando uma abordagem de níveis médios. Em geral, apresentaram que ambientes adversos vivenciados mais cedo têm maior impacto negativo sobre crianças em geneticamente maior risco. Crianças adotadas com pais biológicos criminosos cuidados por uma família em adversidade apresentaram mais altas taxas de comportamento antissocial e agressivo que crianças adotadas com pais biológicos antissociais não cuidadas em um lar com adversidade e crianças adotadas cuidadas em um lar com adversidade mas que não apresentavam maior risco genético.

Por exemplo, a interação de fatores herdados e pós-natais foi examinada em cerca de 800 homens suecos adotados bem cedo na vida. Quando tanto fatores herdados quanto de risco ambiental estiveram presentes, 40% eram criminosos; se somente fatores genéticos estivessem presentes, 12,1% foram criminosos; se somente fatores ambientais estivessem presentes, 6,7% foram criminosos; se nem fatores herdados nem ambientais estivessem presentes, apenas 2,7% eram criminosos (Cloninger et al., 1982). O fato de que 12,1% mais 6,7% é menor que 40% é uma indicação de interação G x E. Esse achado foi replicado em mulheres (Cloninger and Gottesman, 1987).

Maus tratos colocam a criança em maior risco de morbidez psiquiátrica, especialmente problemas de conduta. Entretanto, nem todas as crianças mau tratadas desenvolvem problemas de conduta.

Um estudo de gêmeos testou se o efeito de maus tratos físicos sobre risco de problemas de conduta foram mais fortes entre aqueles que estavam em maior risco genético para esse problema, usando dados do E-risk study britânico. Maus tratos foram associados com maior aumento na probabilidade de desenvolver problemas de conduta entre crianças que tinham maior disposição genética para desordem de conduta comparadas ás crianças que tinham uma menor disposição (Jaffee et al., 2005). O achado é consistente com interações G x E encontradas em estudos de adoção, em que efeitos genéticos foram mais pronunciados em ambientes adversos. Isso claramente sugere que crianças em ambientes mais arriscados podem beneficiar-se de intervenções. Entretanto, outra visão dessa interação é que genótipos favoráveis podem ter um papel protetivo sobre o risco da criança para problemas de conduta, especialmente sob circunstâncias de maus tratos.

A herdabilidade dos problemas de conduta é mais baixa entre crianças crescendo em famílias disfuncionais e mais alta em crianças crescendo em famílias onde a disfunção esteja ausente (Button et al., 2005). Outro estudo de gêmeos usou uma análise de regressão para examinar se influências genéticas ou ambientais sobre agressão variam dependendo dos níveis de apoio familiar (family warmth) (DeFries and Fulker, 1985). Influência genética sobre comportamento agressivo era maior em escolas com mais altos níveis de apoio familiar. Em contraste, influências ambientais (tanto compartilhadas como não compartilhadas) foram mais importantes em escolas com mais baixos níveis de apoio familiar (Rowe et al., 1999).

Esses achados sugerem que efeitos genéticos são mais prováveis de explicar diferenças individuais em agressão em ambientes mais benignos, enquanto que em ambientes mais desvantajosos os fatores negativos relacionados à família e riscos dependentes de contexto podem jogar um papel maior que predisposições genéticas em resultados agressivos e antissociais.

Desvantagem social e pobreza constituem uma indicação razoavelmente robusta, enquanto nem sempre forte, de um risco aumentado para comportamento agressivo e antissocial, por dados de autorrelato e condenações oficiais (Leventhal and Brooks-Gunn, 2000; Rutter et al., 1998). Status socioeconômico (ou SES) modera a relativa influência de fatore genéticos sobre comportamento agressivo e antissocial. Em uma amostra de gêmeos suecos de 16-17 anos de idade, a herdabilidade para comportamento antissocial e agressivo foi mais alta em vizinhanças mais afluentes (meninos: 37%; meninas, 69%) comparadas às vizinhanças menos vantajosas (meninos: 1%; meninas, 61%). O ambiente compartilhado foi maior em vizinhanças menos vantajosas (meninos: 69%; meninas, 16%) comparadas às mais ricas vizinhanças (meninos: 13%; meninas: 6%). Seguindo a hipótese do empurrão social (social push hypothesis), Raine (2002) sugeriu que fatores genéticos sobre comportamento agressivo e antissocial são mais expressos em ambientes socioeconomicamente vantajosos onde os fatores de risco ambiental estejam ausentes, enquanto os fatores genéticos serão mais fracos e os de ambiente compartilhado mais importantes em ambientes socioeconomicamente desvantajosos porque os fatores de risco ambientais “camuflarão” a contribuição genética (Tuvblad et al., 2006).

[Observação minha aqui: Uma limitação dos estudos apresentados no parágrafo acima é que eles são todos com crianças, onde os efeitos do ambiente compartilhado são maiores e os efeitos genéticos são menores em relação à idade adulta. Enquanto a interação E x G que explorem seja plausível, e esteja corroborada para a idade infantil e juvenil, sua corroboração completa para o ciclo de vida demanda estudos desses efeitos sobre adultos]

Portanto, esses estudos apresentam que influências herdáveis sobre comportamento agressivo variam dependendo do contexto ambiental, indicando a importância dos fatores de risco ambientais no desenvolvimento de comportamento agressivo, bem como da expressão gênica.

2. Exposição à mídia violenta

Há um contínuo debate sobre se exposição a videogames violentos aumenta comportamento agressivo, e a exposição à violência midiática poderia moderar as influências dos fatores genéticos e ambientais sobre agressão.

Uma linha de pesquisa argumenta que a exposição à mídia de massa contribui para a socialização infantil, e que um primário processo nisso é o aprendizado observacional (Bandura, 1973), onde crianças e adolescentes imitam o que eles veem e adquirem uma série de comportamentos e crenças sobre como se comportar do que eles observam (Huesmann, 2010).

Com implicações diversas, outra linha de pesquisa argumenta que há pouca evidência empírica para um link entre exposição à mídia e violência, e que violência midiática não tem qualquer efeito psicológico importante sobre o risco de comportamento agressivo (Ferguson and Kilburn, 2010).

Uma meta-análise mais recente incluindo 136 estudos examinou os efeitos de videogames violentos sobre comportamentos agressivos. A evidência sugeriu que exposição à videogame violentos seria um fator de risco para aumentado comportamento agressivo, cognição agressiva e afeto agressivo, e para diminuída empatia e comportamento pró-social. Mas outros estudos examinando a mesma relação encontraram pouca evidência de um relacionamento, por exemplo, uma revisão de 25 estudos compreendendo 27 observações independentes não encontrou correlação significativa (Ferguson and Kilburn, 2009). Alguns estudos encontraram que apenas uma pequena fração da variância seria explicada pela exposição aos videogames violentos.

Assim, os resultados mistos sugerem que mais pesquisa é necessária para resolver a questão. Talvez a exposição aos videogames violentos calibre a influência dos efeitos genéticos e ambientais sobre comportamento agressivo, ao invés de exercer efeitos diretos. Nenhum estudo geneticamente informado tem examinado isso.

3. Uso de bebida alcoólica

É de longa data sabido que alguns indivíduos tornam-se agressivos depois de consumir álcool e o relacionamento de violência e agressão com álcool é bem estabelecido (Bushman and Cooper, 1990; White et al., 2001). Por exemplo, uma revisão incluindo 130 estudos independentes encontrou que álcool foi correlacionado com violência doméstica e criminosa (Lipsey et al., 1997). Apesar disso, nenhum estudo de genética comportamental tem examinado se uso de bebida alcoólica calibra a influência de fatores genéticos e ambientais em agressão.

Entretanto, o relacionamento genético e ambiental entre uso de álcool e comportamento agressivo, bem como outros comportamentos disruptivos e problemas de comportamento dentro do espectro desinibitório, tais como comportamento antissocial, desordem de conduta, traços de personalidade de busca de sensação e impulsivo, foram examinados em vários estudos de gêmeos de grande amostragem. Em um nível fenotípico, comportamentos disruptivos e problemas de comportamento dentro do espectro desinibitório podem ser unificados por um fator externalizador comum de mais alta ordem (Krueger et al., 2002, 2005, 2007). Esse fator é largamente influenciado por fatores genéticos, por exemplo, a influência genética sobre um fator comum descrevendo desordem de conduta, uso de drogas, desordem de hiperatividade e déficit de atenção, e busca de novidade explicava mais que 80% da variância em uma amostra adolescente (Young et al., 2000). Fortes influências herdáveis sobre um fator de comportamento antissocial, abuso de drogas, e desordem de conduta também foi encontrado entre adultos (Kendler et al., 2003). A conclusão é que comportamentos e desordens dentro desse espectro, incluindo comportamento agressivo, compartilham uma disposição genética comum.

III. Genes específicos para comportamento agressivo: achados de estudos de genética molecular

O primeiro estudo que apresentou um link entre um genótipo específico e comportamento agressivo examinou o material genéticos de membros de uma grande família holandesa, que por décadas muitos de seus membros foram recorrentemente dispostos à violência e à impulsividade, e alguns dos membros homens também apresentavam déficit intelectual. Os homens agressivos nessa grande família compartilhavam uma mutação no gene que codifica para a enzima MAO (monoamine oxidase A), pela qual um erro na sequência de codificação governando a apropriada produção de MAO foi detectado. O resultado era que quantidades anormalmente grandes desses neurotransmissores foram encontradas no sangue desses homens afetados (Brunner et al., 1993).

Enquanto esse defeito genético permaneça o primeiro link para comportamento agressivo em humanos, exatamente como ele causa esse tipo de comportamento, impulsividade ou retardo mental, é desconhecido.

Além de MAO, alguns poucos genes candidatos têm sido ligados para comportamento agressivo, e muitos deles foram replicados em estudos animais. A maioria deles são genes dos sistemas neurotransmissores de dopamina, serotonina e norepinefrina.

Genes candidatos (consulte o paper para o link específico entre genes e tipos de comportamento antissocial ou desordens de conduta, e mais detalhes sobre os possíveis achados e suas limitações):

a) receptores de dopamina DRD4 e DRD2 (Niv and Baker, 2010);

b) poliformismo DRD3 (Retz et al., 2003);

c) transportador de dopamina DAT1 (Waldman et al., 1998; Guo et al., 2008);

d) cateocholamine-O-methyl-transferase (COMT) (Caspi et al., 2008);

e) baixa atividade de alelos VNTR de 5HTTLPR (Haberstick et al., 2006b; Linnoila et al., 1983);

f) dois SNPs de PNMT (Oades et al., 2008).

A. Interação G x E envolvendo genes específicos para comportamento agressivo:

Caspi et al., (2002): O relacionamento entre um gene MAO-A e maus tratos na tenra infância foi examinado no desenvolvimento de comportamento antissocial em homens. Uma significante interação G x E foi detectada, onde meninos mau tratados com um genótipo conferindo baixos níveis de MAO-A foram encontrados para serem mais prováveis de desenvolver depois problemas antissociais, incluindo desordem de conduta, crime violento adulto e desordem de personalidade antissocial, que meninos mau tratados com um genótipo conferindo altos níveis de MAO-A.

Poucas replicações foram efetuadas desse achado importante (Foley et al., 2004; Kim-Cohen et al., 2006; Nilsson et al., 2006).

As autoras conduziram uma meta-análise incluindo os seguintes estudos: Caspi et al., (2002), Foley et al., 2004, Haberstick et al. (2005), Kim-Cohen et al., 2006 e Nilsson et al., 2006. A associação entre maus tratos e problemas de saúde mental foi significativamente mais forte no grupo de homens com um genótipo conferindo baixa versus alta atividade de MAO-A. Isso fornece forte evidência que o gene MAO-A influencia vulnerabilidade para stress ambiental e que esse processo biológico pode ser iniciado bem cedo na vida. Entretanto, houve pelo menos uma falha publicada em replicar (Haberstick et al. (2005)), e esse achado não foi replicado nem em mulheres (Sjöberg et al., 2007), nem em afro-americanos (Widom and Brzustowicz, 2006).

Uma interação G x E entre o alelo A1 de DRD2 e nível de risco em ambientes familiares tem sido sugerido em uma amostra de adolescentes com registros de crimes, oNational Longitudinal Study of Adolescent Health (Ad-Health). Entre os adolescentes com um histórico criminal, aqueles em mais alto risco para início mais tardio foram aqueles com a forma alélica A1 do gene DRD2, em combinação com ambientes familiares favoráveis como definidos por engajamento, envolvimento e vínculo maternal (DeLisi et al., 2008). É importante destacar que esse achado envolve a idade de início do primeiro contato policial, não do risco geral de cometer um crime versus não cometê-lo.

Outras evidências para interação G x E foram encontradas no genótipo 5HTTLPR (Reif et al., 2007; Retz et al., 2008). (Veja o paper para detalhes)

A habilidade em detectar interações G x E em estudos de genética molecular é tanto excitante e controversa. A identificação de específicos marcadores genéticos e específicas experiências provê a oportunidade para avaliar fatores de risco ambiental e genético ao nível individual. Isso significativamente aumenta as oportunidades para desenvolver tratamentos e prevenções efetivos para comportamento antissocial e agressivo, bem como outras formas de psicopatologia, o que é excitante. Ao mesmo tempo, entendimento maior dos riscos individuais tem frequentemente sido considerado cautelosamente por conta do potencial para viés e discriminação àqueles indivíduos que são identificados como estando em mais alto risco de ser afligidos com desordens.

IV. Conclusões

Os estudos e as meta-análises com amostras de adoção e de gêmeos apresentam que cerca de metade (50%) da variância em comportamento agressivo é explicada por influências genéticas em homens e mulheres, com o restante 50% sendo explicado por fatores ambientais não compartilhados.

As formas de agressão, os métodos de avaliação e a faixa etária dos sujeitos têm efeitos significantes sobre a magnitude das influências genéticas e ambientais, mas nem design de estudo (se de gêmeos ou de adoção) nem sexo impactam a natureza ou magnitude dessas influências.

Achados de estudos de interação G x E sugerem que nem todos os indivíduos são afetados no mesmo grau por exposições ambientais propícias à agressão (como os famosos experimentos de Milgram), e nem todos os indivíduos serão afetados no mesmo grau por predisposições genéticas. Várias medidas de adversidade familiar e desvantagem social interagem (ou agem como calibradores) com os fatores genéticos da agressão.

Hoje nós temos o potencial de identificar riscos genéticos ao nível de genes específicos e identificar aspectos do ambiente que fazem alguns indivíduos serem mais vulneráveis que outros. Sempre haverá grupos de indivíduos com a mesma combinação de risco genético e vulnerabilidade ambiental que não se engajarão em comportamento agressivo, de modo que isso é um risco aumentado probabilístico, não determinístico.

A despeito da forte evidência para a base genética do comportamento agressivo, a importância de intervenções potenciais que são baseadas ambientalmente não deve ser ignorada. Intervenções ambientais podem ser desenvolvidas, por exemplo, através de programas baseados na escola ou na família, para reduzir comportamento agressivo. De fato, uma visão geral mantida pelos pesquisadores em genética comportamental é que a melhor maneira de entender o ambiente – e portanto desenvolver intervenções de tratamento efetivas – é através de designs geneticamente informados, tais como dados familiares e de gêmeos. Ao usar esses dados, não somente é possível estimar a influência dos fatores herdáveis sobre um traço ou fenótipo, mas também influenciar os fatores ambientais. Métodos modernos para identificar e entender as interações G x E proverão um meio de fazer exatamente isso.